生酒

フルーティな香りと冷旨酸(れいしさん)によるうま味が特徴の生酒。

生酒

フルーティな香りと冷旨酸(れいしさん)によるうま味が特徴の生酒。

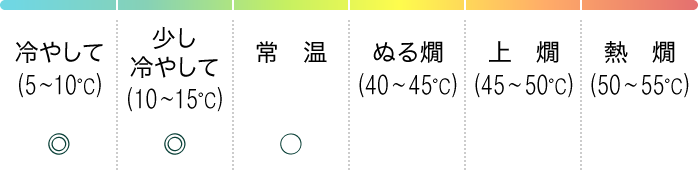

「生酒」(なまざけ)は、「火入れ」と呼ぶ60℃ほどの加熱処理を一度もしない酒です。しぼりたてのフレッシュな香味を楽しむ酒で、冷やして飲むのに適しています。「生酒」(常温流通可能な商品)の賞味期間は、製造年月から約8ヶ月と設定しています(月桂冠の場合)。

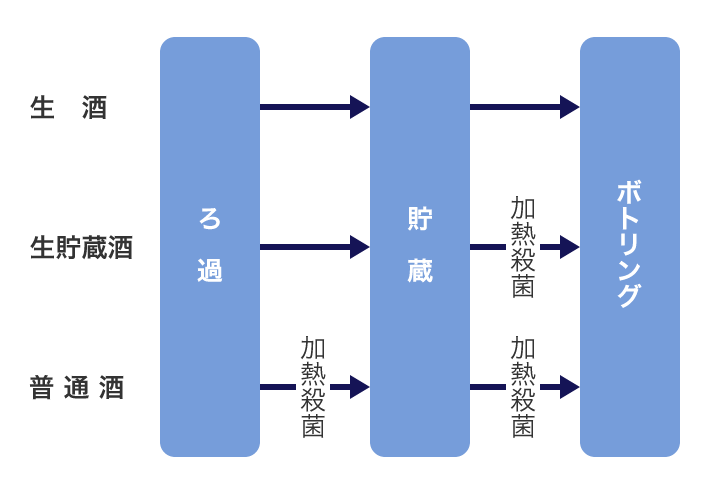

生酒と生貯蔵酒は、製造工程に違いがあります。生酒は、火入れと呼ばれる60℃ほどの加熱処理を一度も行わないお酒です。そのため、しぼりたてのフレッシュな香味を楽しむことができ、冷やして飲むのに適しています。通常の日本酒は、火入れを貯蔵前と容器詰めの際の二度行います。生貯蔵酒は、生のまま貯蔵し、容器詰めの際に一度火入れを行います。

生酒、生貯蔵酒のできるまで(簡略図)

古来、日本酒は神祭りや客を迎えるたびに造られ、飲み残すとすぐにすっぱくなり、味も香りも悪くなったので、その場で飲み干してしまう「待ち酒」でした。これが「生酒」のルーツです。その後、室町時代末期以降、火入れが行われはじめ、さらに江戸中期には寒造りが定着したこともあって、生酒を飲まれることが少なくなり、結果、火入れをした酒が主流となりました。

しかし近年、酒蔵で飲んだしぼりたての日本酒を楽しみたい、夏場に冷酒を楽しみたいなどの声を受け、再び生酒が商品化されるようになりました。

月桂冠では、精密なろ過により酵母や酒を腐敗させる火落菌を除去し、さらに「限外ろ過」(ウルトラフィルター)と呼ぶ超精密ろ過によって常温流通が可能な生酒を実現しました。限外ろ過によって、酒中の酵素を90パーセント程度まで取り除くことで、酒質の変化を少なくして、しぼりたての香味を保持し、保存期間を大幅に延長できます。ただし、常温流通可能な生酒でも、通常の酒と同様、冷暗所で保存するなど、ていねいに取り扱うことが必要です。

この超精密ろ過技術の確立によって、安定した品質の生酒をお届けできるようになり、蔵元でしか味わえなかった、しぼりたてのフレッシュな風味を持つ日本酒が、家庭の食卓や飲食店で手軽に楽しめるようになりました。