恒吉が13歳で当主となる前年の1885(明治18)年、日本の人口は3,800万人だった。それが30年後の1915(大正4)年には5,300万人へと急増、明治のなかばから大正初期にかけて1,500万人の増加を見た。中でも首都東京の人口増加が著しく、その主役はサラリーマンだった。官公庁や企業などに勤めるサラリーマンは、教養や衛生観念、洋風や合理化への志向を生活に持ち込んだ。それに呼応して新しい商品やサービスが現れ、その後の大衆消費社会の前触れとなった。

飲酒のスタイルは、小型化した猪口による家庭での晩酌が定着していった。酒の小売店で通い徳利に詰めてもらう習慣は過去のものとなりつつあり、ビン詰めの酒をサラリーマンが支持した。まだ全国的には樽詰めの酒が主流だった時代だが、恒吉は画期的なアイデアで、ビン詰め酒の商品化に力を注ぎ、急激な市場環境の変化に先鞭をつけていくのである。

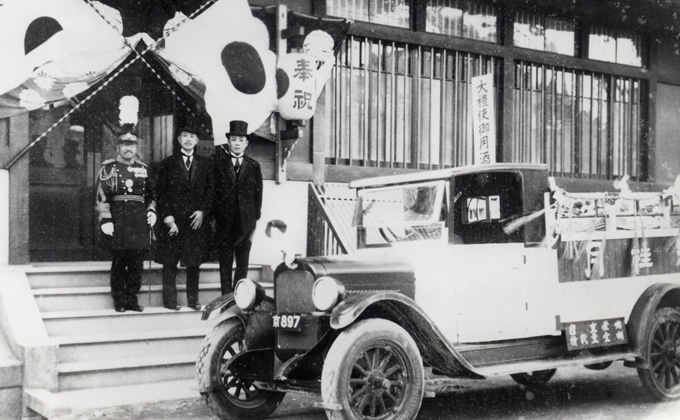

明治期の近代化に鼓舞されるように、恒吉による事業の再興は、相続後10年ほどを経て軌道に乗り始めた。旧大名の屋敷地や廃業した酒蔵の取得により規模を拡大、江戸期から受け継いだ大倉家本宅を基準に東蔵・西蔵・南蔵・北蔵と名付け、蔵の数を増やしていった。

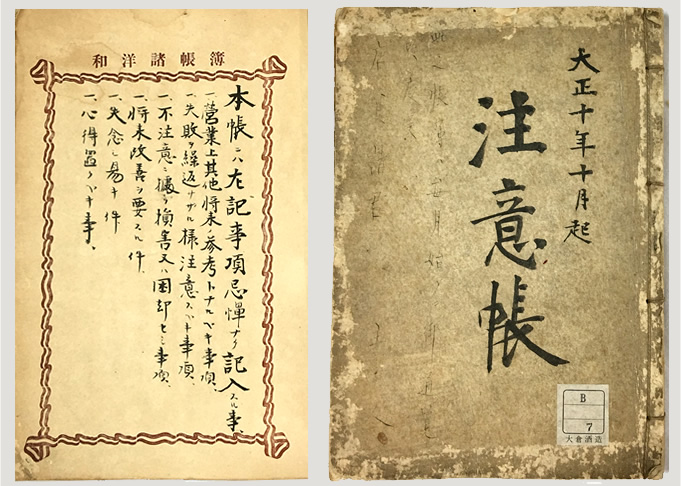

事業規模の拡大により、恒吉は、経費の管理や投資を効率的に行うことが必要と考えて経理を重視した。1887(明治20)年頃から、経費を記載するための新たな帳簿を作成し始め、恒吉が成人し、21歳になった1894(明治27)年からは、地元で保険代理店を経営する宮越義時氏の教えを受けながら洋式帳簿への記帳を試行した。そして、1898(明治31)年、恒吉にとっては洋式簿記第一号となる帳簿で会計の管理を開始。原価、製造・営業の各費用、利益などを明瞭に把握し、正確な収支決算ができるようにした。洋式簿記の採用により、経費の節約や予算管理まで行うようになり、それが後に、相続当時の500石から50,000石へと事業規模を100倍にするという急激な拡大を実現しつつ、社業の着実な躍進を後押ししていったのである。

恒吉が32歳になった1905(明治38)年、新たに酒銘として「月桂冠」を採用した。オリンピックの勝者に贈られる「月桂冠」と名付け、酒の王者をめざすという心意気を表現したものである。当時、山川草木、花の名など自然をもとにした銘柄が多かった中、翻訳語でもある「月桂冠」の酒銘はハイカラな響きで愛酒家に知られていったであろう。

恒吉は、酒の事業に専念して、まじめに努力し続けた。あちこちの蔵で頻発する酒の腐敗を何とか解決したい、他の産地を凌駕できるような「品質の高い酒を安定して醸したい」という思いを強く持つようになった。そして、現場でのさまざまな経験と失敗、苦労を味わう中で醸成された問題意識が炸裂し、閃きに変わる瞬間がやってくるのである。

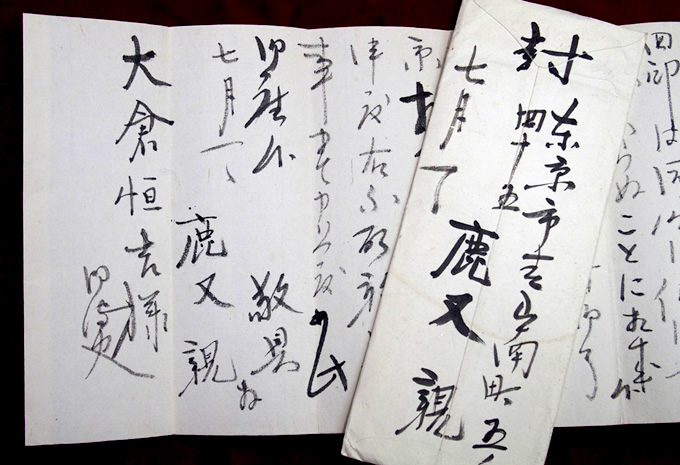

それは恒吉が34歳になった1907(明治40)年、設立まもない大蔵省醸造試験所から、鹿又親(かのまた・ちかし)技師が、伏見地区の酒蔵の実地調査と共に、酒造技術を指導するため、恒吉の北蔵(京都市伏見区下板橋町)に2カ月間滞在していた時期に重なる。恒吉は鹿又技師のもとに通いつめて親交を深め、さまざまな学問的な知識に接すると共に、最新の研究や分析の手法を目の当たりにしたのだ。

恒吉35歳、胎動を経て、いよいよ科学技術の導入による酒造りの革新が始まる。幼少の頃から、実地の作業の厳しさを体験し、技術改良の必要性を痛感していた恒吉にとって、鹿又技師との出会い、その中で触れた知識に揺さぶられ、触発されたことが、酒造りの近代化をめざす決定的な動機となった。鹿又技師とは、その後も親密な交流が続き、好意ある援助や忌憚のない助言を受けた。その助言に導かれるようにして、恒吉は酒造りへの科学技術導入を具現化していったのである。

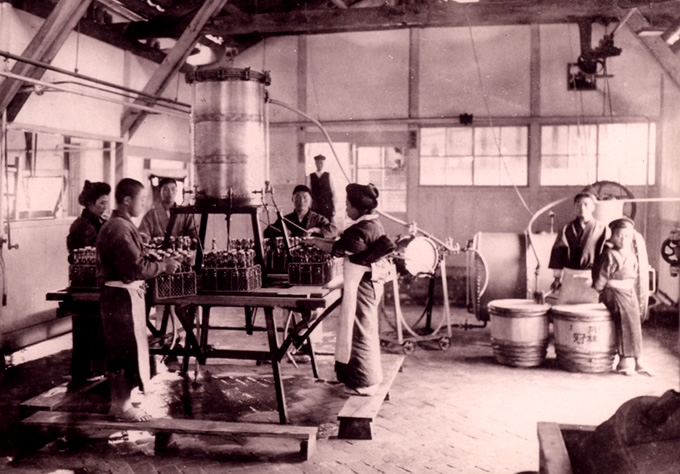

1908(明治41)年11月、白壁土蔵の酒蔵が敷地をぐるりと取り巻く北蔵構内、その中央に、ペパーミントグリーンのシンボリックな洋館が出現した。これが、日本酒メーカー初の研究所となる建物であった。同年12月には、鹿又技師の同級生で、東京帝国大学卒の濱崎秀(はまざき・ひで)を初代の技師として採用した。そして、1909(明治42)年1月10日、「大倉酒造研究所」の創設を迎えたのである。

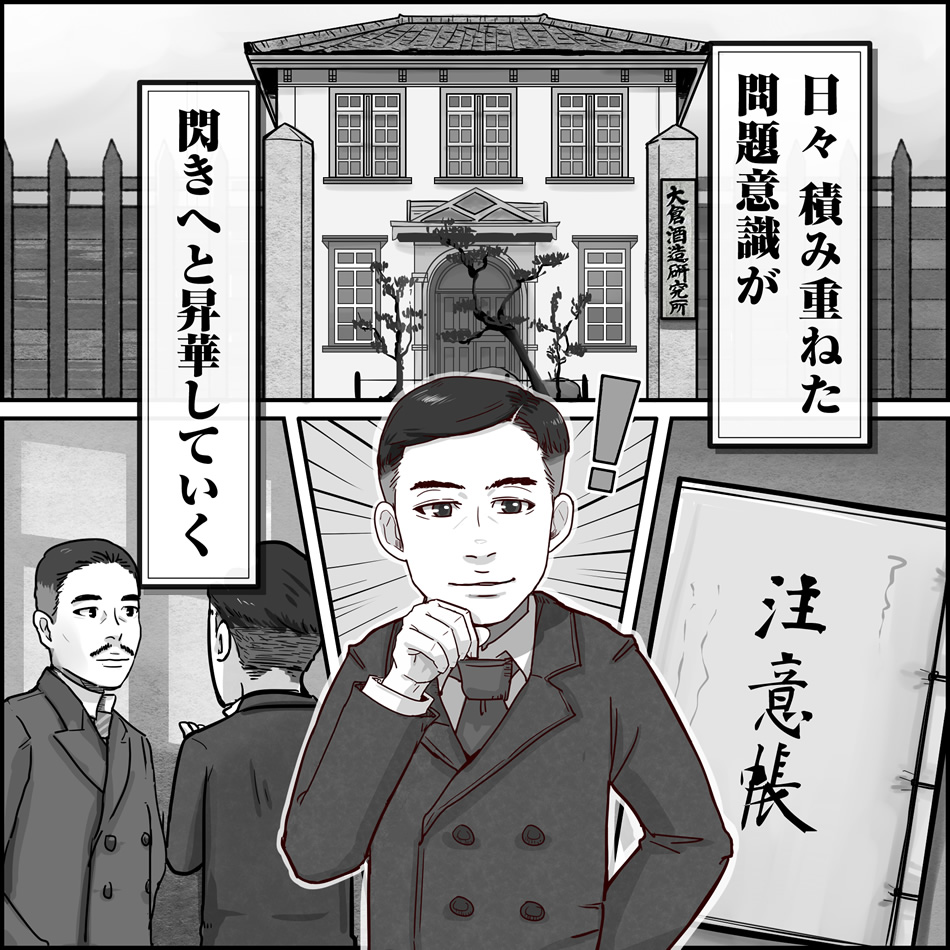

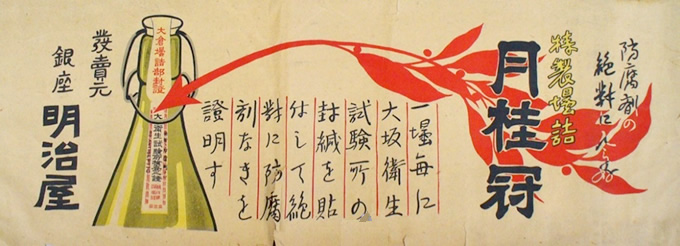

この研究所は、設立当初から目覚ましい成果を上げた。酒を腐らせる乳酸菌の混入を抑えるための方策を見出すと共に、加熱殺菌の条件を科学的に確立し、1911(明治44)年には、日本で初めて「防腐剤なしの壜詰酒」を商品化したのだ。それはまだ、樽詰全盛の時代であった。当時、酒の腐敗を防ぐ目的で、多くの酒造業者が防腐剤のサリチル酸を採用していた。しかし人体への影響が懸念されていたことを考え、恒吉は研究を進め、サリチル酸を添加せずとも腐敗を防止することに成功したのである。殺菌しにくい酒樽に比べれば、ビン容器は商品を清浄に保てるという利点もあった。「防腐剤なし」で「ビン詰の酒」は、洋風や合理化志向で衛生への意識が高いサラリーマン層に強く支持され、月桂冠の市場での評判を高めた。この商品を皮切りにビン詰酒の商品化に力を注いでいったのである。

科学技術の導入により品質の飛躍的な向上を成し遂げた、その酒を品評会に出品することで世に問うた。結果、業界の主要な賞を多数受賞していった。大蔵省醸造試験所が主催し、その年の新酒の出来栄えを競う「全国新酒鑑評会」もその一つ、1911(明治44)年に開催された「第一回」鑑評会で「第一位」を受賞、1929(昭和4)年には「第一位」「第二位」「第三位」を独占した(同鑑評会では現在、順位の審査は行われていない)。当初は伏見の地の酒としての評価しかなかった「月桂冠」が評判を高め、一躍、銘酒として全国に知られていくことになったのである。

恒吉の成功は技術的な分野にとどまらなかった。地元を中心に商われていた伏見酒の東京市場への進出を実現したのである。

明治期に入り、水上交通で結ばれていた伏見と京都・大阪・奈良との間に鉄道が敷かれた。1877(明治10)年には大阪・京都間が、1889(明治22)年には東海道線が全通した。当初、鉄道はコストが高く、接続も良くなかったことから、酒の輸送に関してはまだ汽船による水上交通の方が優勢となっていた。それが20世紀に入ると、鉄道網の整備がさらに進展し、コスト面でも効率面でも有利さを増した。そのことが大きな力となり、鉄道輸送への移行を急速に進めた。伏見は内陸部に位置する不利な地理的条件ゆえ、他の産地に比べても鉄道輸送への取り組みが早かった。

販売面でも工夫を凝らした。デザイナーを起用して、全く新しい考えのもとに、ビン詰商品の意匠を生みだしたのだ。恒吉37歳の頃だった。駅の売店で、駅弁と共に「駅売酒」を販売してもらおうという構想を持っていた恒吉は、そのデザインを京都出身の図案家、澤田宗山(さわだ・そうざん)に依頼した。澤田は東京美術学校(現在の東京藝術大学)在学中に渡米、米国で工芸図案の研究を進めた後、帰国したばかりのことであった。実用新案登録になった冠頭にコップを被せるという画期的なアイデア、ビン容器の斬新なデザインにより、「大倉式猪口付瓶」が駅売りの酒として採用され、1910(明治43)年の新発売を契機に、当時、拡大しつつあった鉄道網に乗せて、月桂冠の名を全国に広めることとなったのである。

酒の事業を通じて数々の創造と革新を生み出し、飛躍的な拡大につなげた源とは何であったのか。恒吉による創造や革新は一足飛びに生まれたわけではなく、また最初から固定された答えがあって、それを目指したというものでもない。コツコツと小さな試みから始め、実行によって生じた失敗からフィードバックを得て、それを教訓として活かし、修正を加え再びチャレンジするということを繰り返しながら、大きく成功させていく姿勢であった。

経験を積み重ねる中で生じた、数々の失敗や苦労により培われた問題意識が、明治という時代の中で、出会った人物、新たな知識に接して触発された。それが、酒造研究所の創設、そして酒造りへの科学技術の導入といった新しい挑戦への決定的な動機となったのだ。そんな営みの中で、当時、誰もが考えもしなかった新たな創造を生み出し、恒吉の一代で事業規模を100倍に拡大するという成功に至ったのである。

恒吉の店では、失敗を記録しておくための『注意帳』と呼ぶノートを活用していた。恒吉48歳、1921(大正10)年の『注意帳』を見ると、その扉のページに「本帳は、左記の事項を忌憚なく、率直に事実を記入すること」とあり、「失敗を繰り返さざるよう注意すべき事項」「失念しやすき件」「将来改善を要する件」などの項目が並んでおり、日常の気付きを書き留めていた。まさに、失敗からのフィードバックを教訓として、将来に活かすということが仕組みとして存在していたのである。

品質の高さで他の産地を凌駕しようとする気運は、伏見の酒造業者の中で高まっていた。酒造組合では、モラルや知識の向上をねらい、すでに1900(明治33)年頃から、醸造化学はもとより、法科、工科、理科の専門教員を、地元、京都帝国大学から招き、実業講話会として毎月1回の勉強会を開催、その基礎体力を養っていたのである。

大蔵省醸造試験所の鹿又親技師の伏見滞在中には、恒吉だけでなく、月桂冠北蔵で醸造研究に取り組んでいた京都帝国大学の松本均助教授も加わり、3人で酒造技術の課題について熱心に議論を重ねるという機会にも恵まれた。そのことが契機となって、恒吉は1909(明治42)年1月に、自社の酒造研究所を創設した。恒吉の研究所にも感化されたのであろう、同じ年の10月には、伏見酒造組合に醸造研究所が設立された。伏見には東京帝国大学卒の濱崎秀に加え、大阪高等工業学校の学卒者が、恒吉の研究所や組合醸造研究所にそれぞれ採用された。一つの産地に学卒技師が3人も活躍していたというのは、当時の酒造業界において稀なことであろう。

酒造りへの科学技術導入により品質の向上を成し遂げた酒どころの京都・伏見では、東西3キロ、南北4キロの一帯に、現在も酒造家20余軒が操業している。伝統ある酒造産業であるが、まるでベンチャービジネスが集積するがごとく、伏見はチャレンジの気風に満ちあふれた創造革新のるつぼとなっていた。そのことを力に、伏見の酒産業は明治期から大正期にかけて大躍進し、全国ブランドの仲間入りを果たした。もともと伏見は、武士の町、商人の町として、人波が行き交い、来るものを拒まず受け入れる、人の流動性が高く、自由闊達な雰囲気が受け継がれてきた。酒産業としての発展は、そのことと不可分であった。

近畿地方は、現在、酒の出荷量で全国の5割以上を占める主産地となっている。その中心は兵庫の灘、そして京都の伏見であり、この二大産地に酒産業が集積している。近代伏見酒の揺籃に、恒吉が果たした役割は大きい。

恒吉の挑戦は、形を変えて、晩年に至っても続くのである。