月桂冠総合研究所×静岡県立大学

低アルコールが引き出す、日本酒の吟醸香

香りの感じ方の変化を嗅覚受容体レベルで解析

2025年09月24日

月桂冠株式会社(社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区)総合研究所と、静岡県立大学(学長・今井康之、静岡県静岡市)の伊藤圭祐准教授・寺田祐子助教(所属:静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 食品化学研究室)は共同研究により、アルコールが日本酒の吟醸香の感じ方に与える影響を、官能評価と嗅覚受容体応答評価の両面から調べました。

背景

近年、健康志向や飲みやすさから「低アルコール日本酒」が注目を集めています。そこで、アルコール度数の違いによって日本酒の香りの感じ方がどう変わるのかを解明するため、官能評価(人による飲用試験)と嗅覚受容体*を用いた試験の両面から研究を行いました。香り成分の対象としたのは、吟醸酒に特徴的なフルーティーな香気成分、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルです。

アルコール度数の異なるサンプルを用いた香りの評価試験

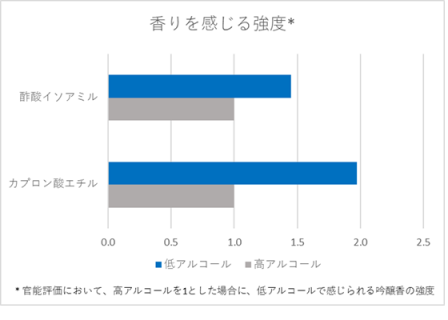

香り成分の濃度が等しく、アルコール度数のみが異なるサンプルを用いた官能評価試験の結果、アルコール度数が低いほど、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルを強く感じやすい傾向があることが明らかになりました(図:香りを感じる強度)。

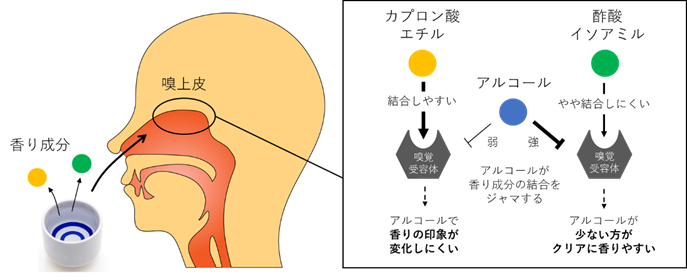

さらに、これら2種類の香りは、アルコールから受ける影響に違いがあることもわかりました。香りの質に関して、酢酸イソアミルは低アルコールの条件でよりクリアに香り、アルコール度数が高くなると「熟れた果実」のような印象が強まるのに対し、カプロン酸エチルは、高アルコール条件でも香りの印象が大きく変わらないという特徴が見られました。

嗅覚受容体を用いた試験でも、アルコールが受容体応答の一部を阻害することが確認されました。また、その阻害の強さは、カプロン酸エチルよりも酢酸イソアミルの方が強いことがわかりました。アルコールが日本酒に含まれる香り成分の嗅覚受容体応答を阻害することを発見したのは、本研究が初めてであり、アルコールが嗅覚受容体レベルで香りの知覚を変化させている可能性が示されました。また、その阻害の程度の差が、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルの性質の違いを生み出している可能性があると考えられます。

本研究は、低アルコール日本酒が持つ香りの魅力を科学的に裏付けるものであり、同じ吟醸香でも成分の種類によりアルコールから受ける影響が異なることを明らかにしました。これは、商品開発において、アルコール度数に応じた香りの設計につながる成果と言えます。

*鼻の奥(嗅上皮)に存在し、香りを感じるために必要な細胞。ヒトの嗅覚受容体は約400種類あり、香り成分が嗅覚受容体に結合する。その結合パターンの違いで異なる香りを嗅ぎ分けている。

学会での発表

今回の研究成果は、2025年度日本味と匂学会第59回大会(2025年9月8日~10日)で発表しました。

学会名:2025年度日本味と匂学会第59回大会(主催:日本味と匂学会)

日時:9月8日~10日(ポスター発表)

会場:大阪大学会館(大阪府豊中市待兼山町1-13)

演題:アルコール度数の違いが日本酒香気成分の知覚に与える影響

発表者:〇竹内美穂¹、根來宏明¹、笠原千夏²、寺田祐子²、伊藤圭祐²、石田博樹¹(1月桂冠・総研、2静岡県立大学・薬食)(○印は演者)

各研究機関概要

月桂冠総合研究所

1909(明治42)年、11代目の当主・大倉恒吉が、酒造りに科学技術を導入する必要性から業界に先駆けて設立した「大倉酒造研究所」が前身。1990(平成2)年、名称を「月桂冠総合研究所」とし、現在では、酒造り全般の基礎研究、バイオテクノロジーによる新規技術の開発、製品開発まで、幅広い研究に取り組んでいます(所長=石田博樹、所在地=〒612-8385 京都市伏見区下鳥羽小柳町101番地)。

静岡県立大学

静岡県立大学は、静岡薬科大学、静岡女子大学、静岡女子短期大学の3大学を改組・統合し、1987(昭和62)年に発足した大学です。食品化学研究室では”味と香り”成分のおいしさや機能性に関する研究を中心に進めており、共同研究先の食品企業から研究開発現場で求められている技術や素材についての情報を収集しながら、社会で役立つ研究に取り組んでいます。(学長=今井康之、所在地=〒422-8526 静岡県静岡市駿河区谷田52-1)。

※ニュースリリースに掲載している情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは、異なる場合があります。