月桂冠総合研究所

ニューロマーケティングでひもとく「日本酒」

~アルコール度数や香味が感性に与える影響を検証~

2025年10月15日

月桂冠株式会社(社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区)総合研究所は、脳波を用いて、アルコール度数や香味の異なる日本酒が感性に与える影響を客観的に検証しました。その結果、従来の主観的アンケートによる評価だけでなく、人が無意識に行っている判断を、脳波という客観的なデータを取得することで、日本酒の「おいしさ」を多角的に、かつ信頼性の高い評価を行える可能性がわかりました。この成果により、嗜好やシーンに応じた酒類開発や多様な飲み方提案への展開が期待されます。

背景

日本酒のおいしさは「飲む前の期待」「飲んでいる最中の感覚」「飲んだ後の余韻」など、時間とともに移り変わります。近年、消費者の本音や無意識の反応を可視化する「ニューロマーケティング」という手法が注目されています。無意識の感情や瞬間的な反応は、アンケートには反映されにくいため、脳波や視線、心拍、瞳孔反応など生体反応を使って本音を可視化する無意識へのアプローチが進んでいます。

日本酒飲用時に感じる味わいの印象も、生体反応の計測技術を応用し客観的にとらえられるのではないかと考え、今回、日本酒を飲んだときの感性の変化を脳波でリアルタイムに測定する研究を実施しました。

アルコール度数や香りの違いが感情に与える影響を検証

アルコール度数や香り・味わいの異なる日本酒を用意し、飲んでいる瞬間の感性変化を「感性アナライザ」(電通サイエンスジャム社製 脳波から人の感性を分析できる簡易型分析キット)を使用して計測しました。「感性アナライザ」は、脳波から「好き」「興味」「ストレス」など感性指標をリアルタイムに解析できる装置です。

感性アナライザ

今回は、日本酒に親しみのある「ライト・ミドルユーザー」(日本酒を時々~定期的に飲用する層)を対象にして、酔いの影響を受けることなく安定した計測を行いました。

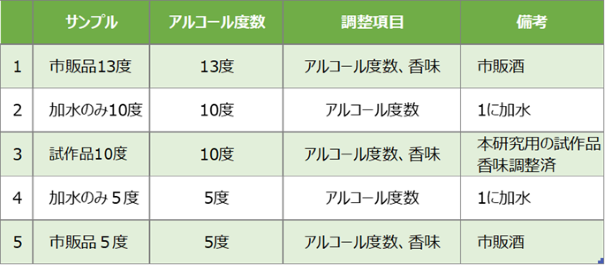

飲用した日本酒サンプル

各試料の飲用量15mL、飲用順序はランダム化して実施しました。

感性指標

・好き度:パネル個人の嗜好性に基づく普遍的な好き

・興味度:対象物に接した瞬間に生じる関心やもっと知りたいと思う状態

・ストレス度:刺激に対し瞬間的に生じた心理的、生理的な負荷反応が生じている状態

被験者

20代~50代の男女10名

各サンプル飲用後に「おいしさ」「飲みやすさ」「アルコール度数の感じ方」、試験終了後に「好みの順位」についてアンケートで回答を得ました。

脳波による感性評価で見えた「おいしさ」の正体

検証の結果、アルコール度数や香味の違いによって、「好き度」「興味度」「ストレス度」といった感性指標に一定の違いが見られました。特に、低アルコールで香味バランスの良い日本酒では好き度上昇幅(飲用開始時と飲用中最大値の差)がやや大きくなる様子が確認され、潜在的にも心地よいおいしさとして受け止められている可能性が示唆されました。

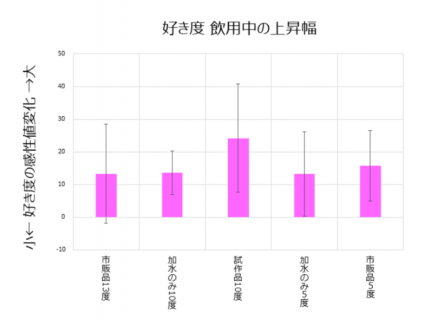

【好き度の上昇】

各日本酒の好き度上昇幅(飲用開始時と飲用中最大値の差)を比較したところ、香味を調整した低アルコール日本酒と、市販酒5度の日本酒で比較的高い値が見られました。上昇幅が大きいほど、飲用した時の好みの度合いも高くなる可能性があります。

【ストレス度×「アルコール度数」の関係】

飲用酒に対して「アルコール度数が高い、または低い」と感じると、ストレス度上昇幅(飲用前安静時の平均値と飲用後安静状態の平均値の差)がやや大きくなる様子が見られました。好みのアルコール度数でない場合、飲用体験全体で心理・生理的に負荷がかかり、潜在的にもストレス度が増している可能性が示唆されます。

【好き度×「おいしさ」の関係】

「おいしい」と感じると、初期好き度上昇幅(飲用前安静時と飲み始め5秒までの平均の差)がやや大きくなる様子が見られました。飲んだ時の第一印象が良いと、潜在的にも、好ましく感じている可能性が示唆されます。

【興味度×「おいしさ」の関係】

「おいしい」と感じると、飲み始めから興味度上昇幅(飲用開始時と飲用中最大値の差)がやや大きくなる様子が見られました。潜在的にももっと飲みたいと感じている可能性が示唆されます。

【興味度×「飲みやすさ」の関係】

「飲みやすい」と感じると、飲み始めからの興味度上昇幅(飲用開始時と飲用中最大値の差)がやや大きくなる様子が見られました。潜在的にももっと飲みたいと感じている可能性が示唆されます。

データを起点とした価値創造に向けて

今後は、今回の成果を生かし、「主観的評価」「客観的評価」双方を組み合わせ、日本酒の飲用シーンやターゲット層に応じた新たな商品開発・提案活動へとつなげていきます。

学会での発表

本研究成果は、2025年10月開催の日本醸造学会若手シンポジウムにて発表しました。

学会名:日本醸造学会 第17回 若手シンポジウム

日時:2025年10月9日~10日 ポスター発表

会場:北とぴあ (東京都北区)

演題:日本酒の特性の違いをニューロマーケティング的手法で評価する

発表者:〇大塚郁子、小高敦史、石田博樹 (○印は演者)

月桂冠総合研究所

1909(明治42)年、11代目の当主・大倉恒吉が、酒造りに科学技術を導入する必要性から業界に先駆けて設立した「大倉酒造研究所」が前身。1990(平成2)年、名称を「月桂冠総合研究所」とし、現在では、酒造り全般の基礎研究、バイオテクノロジーによる新規技術の開発、製品開発まで、幅広い研究に取り組んでいます(所長=石田博樹、所在地=〒612-8385 京都市伏見区下鳥羽小柳町101番地)。

※ニュースリリースに掲載している情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは、異なる場合があります。