月桂冠総合研究所

料理と日本酒のペアリングを可視化、新たな”方程式”を開発

2025年10月15日

月桂冠株式会社(社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区)総合研究所は、料理研究家・小枝絵麻氏との共同研究により、料理と日本酒の相性を可視化する独自のペアリングの方程式を開発しました。

背景

日本酒は「特別な時に飲むもの」「和食に合わせるもの」といったイメージが強く、飲むシーンが限定される傾向があります。一方で、日本の食文化は和・洋・中をはじめ、種類や味わいが多様化しており、食事のスタイルも時代とともに変化しています。そこで、料理とのペアリングという視点から日本酒を選ぶ新しい楽しみ方を提案し、日本酒を和食に限らず、様々な料理や飲食シーンで気軽に楽しんでもらうために、新しいペアリング理論の開発に取り組みました。

開発したペアリングの方程式について

この方程式は、料理と日本酒をそれぞれの要素を方程式で点数化し、点数が同じものを相性が良いとするものです。具体的には、次の3ステップで簡単に、料理に日本酒あわせることができます。

【ステップ1】料理を点数化

料理の「食材」「調理法」「味付け」それぞれを、濃さ・薄さに応じて評価する(薄い0点⇔3点濃い)

【ステップ2】日本酒のタイプを点数化

飲みたいお酒の「日本酒度」をもとに点数化。ステップ1の点数を照らし合わせて、料理との相性を確認する

【ステップ3】味付けを調整して相性を最適化

薬味や調味料*により味付けを変化させることで、相性をさらにマッチさせる

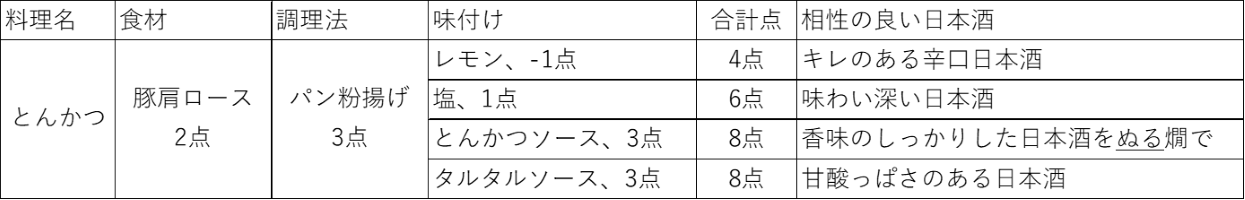

「とんかつ」と日本酒のペアリング

例えば、「とんかつ」を上記方程式で点数化すると、食材「豚肩ロース」2点、調理法「パン粉揚げ」3点で、味付けをしない場合は合計の5点となります。味付けをレモンにした場合は-1点、タルタルソースにした場合は+3点となり、合計点が大きく変化します。味付けを変えた場合の、相性の良い日本酒のタイプ(合計点が同じもの)のちがいを下表に示します。

このように、料理の最後の味付けを変えることで、様々なタイプの日本酒とペアリングできます。またその逆に、特定の日本酒に合わせて料理の味付けを調整するといった、双方向からのアプローチも可能となるペアリング理論です。

制作した小冊子

今回の研究では、料理の食材・調理法・味付けの点数基準に加え、日本酒についても日本酒度をもとに点数化する基準を作成しました。そのため、日本酒に詳しくなくても活用しやすい”方程式”として制作し、その内容を公開**しています。

当社は、こうした取り組みを通じて、日本酒の新たな価値と楽しみ方を創出し、多様な飲用シーンの提案へとつなげてまいります。

*薬味や調味料:ワインでのペアリングではシナモン、オリーブ油、ニンニク、バジルなどがあり、ワインと料理の橋渡し役という意味で「ブリッジ食材」と呼ばれる。今回開発した方程式では、出汁、醤油、味噌などの汎用性の高いものをピックアップ、点数化した。

**開発した方程式は、小冊子「日本酒のペアリングガイド入門」として制作。同時に月桂冠総合研究所サイト内でその内容を公開している。

学会での発表

本研究成果は、2025年10月開催の日本醸造学会若手シンポジウムにて発表し、日本醸造学会若手の会「醸造イノベーション賞」を受賞しました。

学会名:日本醸造学会 第17回 若手シンポジウム

日時:2025年10月9日~10日 ポスター発表

会場:北とぴあ (東京都北区)

演題:料理と日本酒のマリアージュを楽しむための「方程式」

発表者:青木俊介1、○小高敦史1、石田博樹1、大倉泰治2、小枝絵麻3(1月桂冠株式会社・総合研究所、2月桂冠株式会社、3料理研究家)(○印は演者)

月桂冠総合研究所

1909(明治42)年、11代目の当主・大倉恒吉が、酒造りに科学技術を導入する必要性から業界に先駆けて設立した「大倉酒造研究所」が前身。1990(平成2)年、名称を「月桂冠総合研究所」とし、現在では、酒造り全般の基礎研究、バイオテクノロジーによる新規技術の開発、製品開発まで、幅広い研究に取り組んでいます(所長=石田博樹、所在地=〒612-8385 京都市伏見区下鳥羽小柳町101番地)。

※ニュースリリースに掲載している情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは、異なる場合があります。