奈良先端科学技術大学院大学×月桂冠総合研究所

酵母の成長スイッチTORC1を操作し、日本酒の香味を自在に調整

-吟醸香や酸味成分を調整する可能性-

2025年10月15日

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(学長・塩﨑一裕、奈良県生駒市)の渡辺大輔准教授と、月桂冠株式会社(社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区)総合研究所は共同研究により、酵母の成長スイッチとして働き、エタノール発酵を制御する仕組み「TORC1」を操作することで、日本酒の香りや味わいに関わる成分を調整できる可能性を見出しました。具体的には、この操作により吟醸香の主成分である酢酸イソアミルや、酸味に関わるリンゴ酸などの成分が増加することを確認しました。これにより、香りが高く、多様な味わいを持つ日本酒づくりへの応用が期待できます。

背景

日本酒の醸造に用いられる清酒酵母は、他の醸造酒よりもエタノール発酵が高く、制御因子TORC1*(以下、TORC1)が重要な役割を担っていることが報告されています1)。月桂冠の研究により、TORC1がエタノール発酵だけでなく日本酒の香りにも関わる可能性が明らかになりました。そこで、日本酒醸造におけるTORC1に関する知見・技術をもつ奈良先端大と日本酒醸造技術をもつ月桂冠が連携し、TORC1と香味成分との関係を検証しました。

TORC1を抑制する因子を欠いた清酒酵母を用いた日本酒醸造の検証

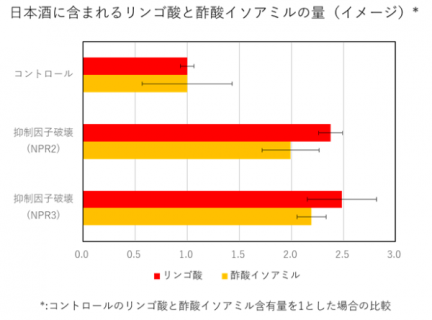

そこでTORC1を抑制する因子に着目し、まずその抑制因子を構成するNPR2とNPR3**をコードする遺伝子をそれぞれ破壊した清酒酵母を育種しました。次に育種した酵母を用いて日本酒醸造を行い、香気成分・有機酸測定を行いました。その結果、吟醸香の主成分である酢酸イソアミルをはじめ、酢酸イソブチル、酢酸β-フェネチルといった香り成分が増加し、酸味に関わるリンゴ酸も増加することが確認できました(下図)。

さらに遺伝子発現解析などの詳細な研究を行ったところ、コントロールと比較して抑制因子破壊酵母はTORC1が活性化している可能性が示されました。

以上の結果は、TORC1を制御することで、吟醸香の高い日本酒だけでなく、多様な香味や酸味を持つ日本酒を生み出すことが可能となり、今後、香りや味わいを自在に設計できる日本酒の開発につながることが期待できます。

* TORC1:Target-of-rapamycin protein kinase complex 1の略。栄養状態、ストレスなどに応答して細胞を制御する因子。栄養状態が良いときは、活性化して細胞成長などを促す。

**NPR2、NPR3:共にSEACIT複合体を形成して、TORC1を抑制する。

引用文献・参照URL

1)Watanabe D. et al., Appl Environ Microbiol. (2018), doi: 10.1128/AEM.02083-18

学会での発表

今回の研究成果は、令和7年度日本醸造学会大会(会期2025年10月8日~9日)で発表しました。

学会名:令和7年度日本醸造学会大会(主催:公益財団法人日本醸造協会・日本醸造学会)

日時:2025年10月8日15:30-15:45

会場:北とぴあ つつじホール(東京都北区王子1‐11‐1)

演題:出芽酵母におけるTORC1の制御因子が清酒香気成分およびリンゴ酸生産に及ぼす影響

発表者:〇浅井良樹1、戸所健彦1、根來宏明1、堤浩子1、赤坂直紀2、両角佑一2、渡辺大輔2、石田博樹1(1月桂冠・総合研究所、2奈良先端大・バイオ)(○印は演者)

各研究機関概要

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

先端科学技術の基盤となる情報科学、バイオサイエンス及び物質創成科学の研究領域に加え、これらの融合領域において世界レベルの先進的な研究を推進し、更なる深化と融合、そして新たな研究領域の開拓を進めています。

最先端の研究成果に基づく体系的な教育を通じて、世界と未来の問題解決や先端科学技術の新たな展開を担う「挑戦性、総合性、融合性、国際性」を持った人材を育成し、もって科学技術の進歩と社会の発展に貢献します(学長=塩﨑一裕、所在地=〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916番地の5)。

月桂冠総合研究所

1909(明治42)年、11代目の当主・大倉恒吉が、酒造りに科学技術を導入する必要性から業界に先駆けて設立した「大倉酒造研究所」が前身。1990(平成2)年、名称を「月桂冠総合研究所」とし、現在では、酒造り全般の基礎研究、バイオテクノロジーによる新規技術の開発、製品開発まで、幅広い研究に取り組んでいます(所長=石田博樹、所在地=〒612-8385 京都市伏見区下鳥羽小柳町101番地)。

※ニュースリリースに掲載している情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは、異なる場合があります。