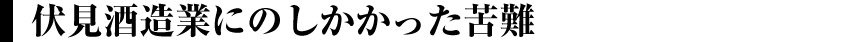

伏見は、16世紀末~17世紀初頭に豊臣秀吉や徳川家康といった天下人たちが本拠を置いた、当時の「首都」だった。伏見城の廃城後は、城下町のインフラを生かして、宿場町、港町に形を変え発展し始め、東西から大勢の人波が行き交い、賑わうようになった。

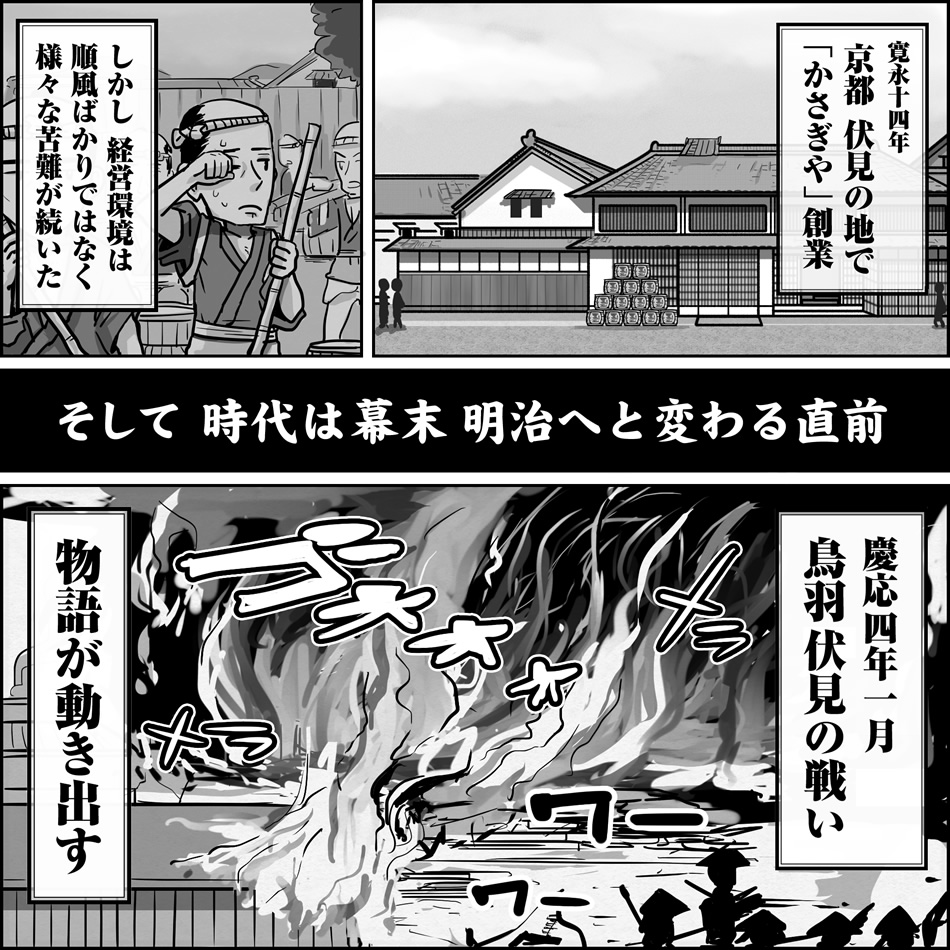

ちょうどその頃、1637(寛永14)年に、月桂冠の初代・大倉治右衛門(おおくら・じえもん)が、京都南部の笠置(かさぎ)から、伏見のウォーターフロント、南浜の新天地に出て来て酒屋を開業、出身地から「笠置屋」の屋号を名乗り、酒銘を「玉泉」(たまのいずみ)として歩みを始めた。

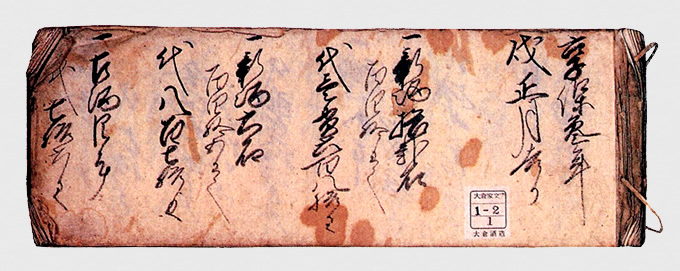

江戸期の笠置屋は、地元の人たちや旅人に商う小さな酒屋だった。月桂冠には江戸期の商取引の内訳を記録した「勘定帳」が現存している。その最古の「享保3年勘定帳」(1718年)には、新酒・古酒・合酒・煮込酒・南蛮酒などの名が見られ、当時、さまざまな種類の酒を造って、販売に精を出していたことがうかがえる。

しかし、経営環境は順風ばかりではなかった。微生物学などの科学的な知識が応用されていない時代であり、多くの酒屋で、清酒を腐らせる乳酸菌によって腐造が相次いでいた。また、異常気象や害虫被害による飢饉が発生すると、米を原料とする酒造りは、たびたび制限された。酒造りでは米蒸し、加熱殺菌など火を使う工程が多く、そのため火災も絶えなかった。近隣の産地からは安価な酒が流入し、市場の圧迫により販売面で不利な状況となっていた。

このような苦難が続いたため、1657(明暦3)年に83軒あった伏見の酒屋は、1785(天明5)年には28軒までに減る事態となったのである。

さらに、「鳥羽伏見の戦い」が、明治へと時代が変わる直前の1868(慶応4)年1月に勃発した。伏見の町が戦闘に巻き込まれ、月桂冠の創業家、大倉家本宅(京都市伏見区本材木町)前の街道(南浜通り)を挟んで北側にあった多くの住宅や酒蔵が、戦火により被災した。しかし、大倉家の本宅は奇跡的に難を逃れ、幸運にも被災しなかった、そのことが現在の月桂冠としての継続につながっている。

この戦火による被害と、1866(慶応2)年に発生した干ばつ・水害による原料米の高騰とが重なり、苦境に陥る酒造業者も多かった。伏見の酒屋は、被災した蔵元の酒造りを仲間で分担して助け合うなどの努力を重ね、何とか生産を維持した。その甲斐あって維新の激動を乗り越え、伏見の酒は命脈を保つことができた。

城下町から宿場町・港町へと伏見の街が激変し、酒造業への苦難が続いた中で、月桂冠の初代から10代までの「地酒時代」を耐え抜いて、代々が事業をバトンタッチすることができた。しかし安堵する間もなく、さらなる苦難、そして存亡の危機が待ち受けていたのである。