大倉家第10代目の治右衛門は、1837(天保8)年の生まれ。強靭な意思で、鳥羽伏見の戦いによる混乱、幕末の激変期を支え、家業を守り抜いた。10代目は、質素倹約(しっそけんやく)を旨として、いつも木綿の着物に草履ばきの出で立ちで、自身や家のことは極端に倹約しながら、ひとたび陰徳を積む段になると支援を惜しまず、信仰に篤い人物として知られていた。伏見では、宇治川の増水による水害がたびたび発生したが、10代目は備え付けの小舟で「炊き出し」を行い、にぎり飯を近隣に配って回った。このような地域社会への助力によって、地元での信頼も厚かった。

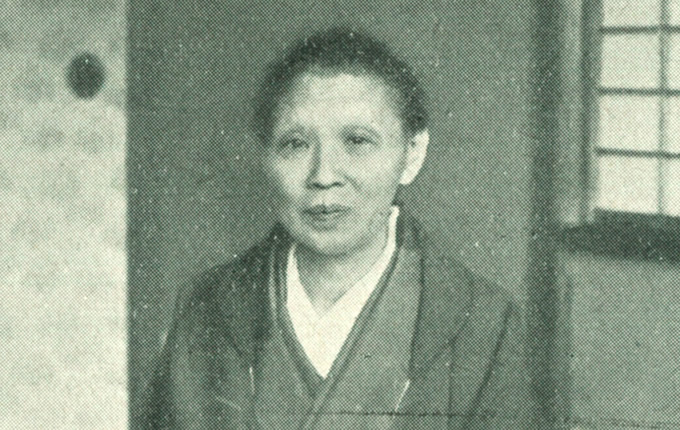

その10代目の次男として、大倉恒吉は1874(明治7)年1月28日、伏見の大倉家本宅で生を受けた。恒吉にとって、父は実に厳格だったと言う。優秀だった兄といつも比較され、恒吉自らが「出来が良くなかった」と回顧するように、父から期待をかけられていなかったという。後継ぎと目され期待の高かった兄だが、1886(明治19)年7月に急死してしまった。突然の長男の死に落胆し、それがひとしお応えたのであろう、父の治右衛門も同年10月に亡くなってしまうのである。

兄の死後、「ツネ(恒吉)のような頼りないものが何になろう」と父が呟いたほどに、恒吉は少年期に聡明さが目立つタイプではなかった。その恒吉が数え年の13歳で、11代目として家業を継がざるをえなくなったのである。

恒吉の相続に際しても、ひと悶着あった。父の弟であり、他家へ養子に出ていた叔父たち二人が乗り込んできて、10代目亡き後の後始末を協議し始めた。しかし、ここで母親のヱイ(えい)がそれを退け、恒吉に後継させることを譲らなかった。大倉家ゆかりの聖職者や10代目と親交の深かった同業の主人たちを後ろ盾にして、若輩の恒吉に13歳で旧家を相続させる道をつけたのである。幼くして恒吉に後を継がせたヱイの責任は極めて重くなった。ヱイは身を粉にして恒吉を訓育し、守り立てて行くのである。

母の苦労を目の当たりにして恒吉も覚悟を決め、現実と闘いながら自分を磨き、逆境を乗り越えていった。通常、酒造りは杜氏・蔵人にまかせることが慣例となっており、酒屋の当主なら帳場にどっしりと構えているというイメージが一般的かもしれない。しかし、武家出身の母ヱイは、13歳の恒吉を「現場に入れる」ことで徹底的に鍛え上げたのである。

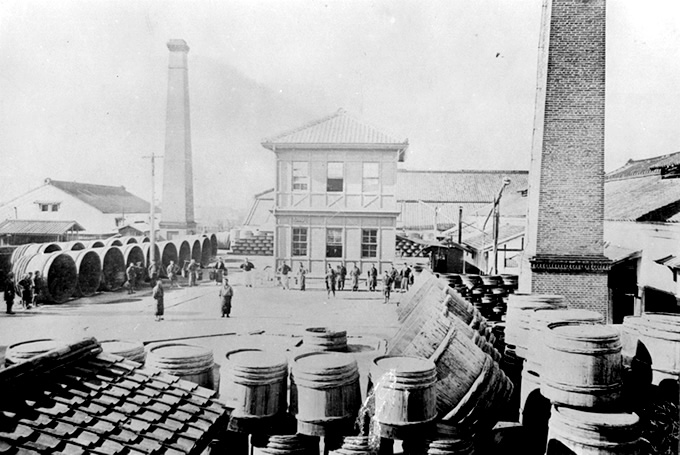

10代目亡き後、相続の問題もあって、1886(明治19)年度の酒造りだけは休みとせざるをえなかった。働いていた多くの従業員も店を離れた。しかし、店にはお客さんが酒を求めてやってくる。酒の需要に対応しなければならず、小売り販売を休むわけにはいかなかった。地元で先輩格の酒造家に、1年分の新酒を分けてもらい、店先で販売することになった。一日におよそ1石、一升瓶で100本に相当する量を、通い徳利に詰めては、現金と引き換えで販売した。閉店後には店の者を総動員して小銭の勘定に没頭、それが終わるまで、恒吉の一日は多忙を極めた。

翌年からは酒造りを復活、恒吉は蔵人と一緒に現場で働き、体当たりで酒造りの見習いに勤しみ、実地での経験を積み重ねた。最初の米の買い付けには母と恒吉の二人で、仲買人のもとへ赴いた。

母子が必死に苦労する姿を見て、10代目と親交の深かった同業の老主人からは、「自分でできることなら遠慮なく言ってくれ」という、ありがたい申し出があり、米の買い付けに同行してもらい、精米についての指導も受けた。

町の人たちや関係者から、親身に事業の再興を助けてもらった、恒吉はそのことを終生忘れなかった。

恒吉が事業の再興に苦労していた頃、明治時代のなかばまでは、まだ酒造りに科学技術が導入されておらず、酒を腐らせる乳酸菌によって腐造が頻発していた。酒が腐るのを防ぐために、恒吉は、火入れと呼ぶ加熱殺菌を徹底した。「何とかこれを解決したい」という強い思いで、一番早く起きて夜遅くまで取り組んだ。冬季の酒造シーズンを終えて杜氏や蔵人が帰郷した後のオフシーズンにも、数少ない店員らと共に作業をしなければならず、多くの苦労が続いた。

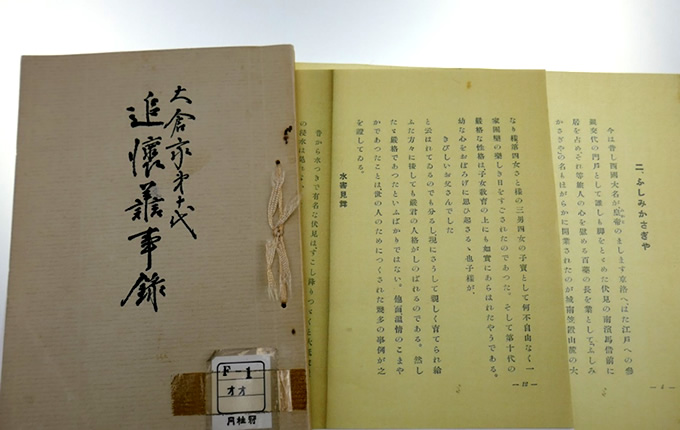

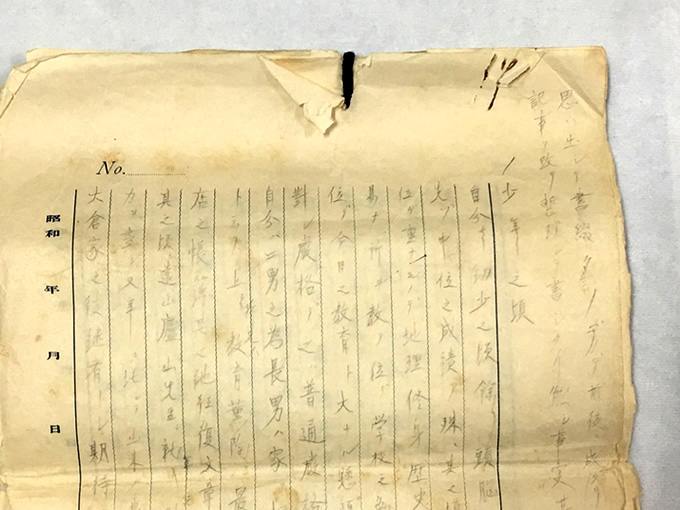

13歳で店の経営に当たったことについて、「自分はなにくそ、子供でも熱心にやれば、人の為(な)す事を出来ぬということはない、石に噛(かじ)り付いても必ず成す」という激烈な真情を、晩年、手記(「大倉恒吉手記」)で吐露(とろ)している。コツコツと小さな試行を積み重ね、苦労と失敗を繰り返す中で数々の問題意識がふつふつと湧き上がり、それが胸に刻まれていった。芽生えた問題意識、そして「なにくそ、必ず成す」との思いでまじめにコツコツとやりぬく力。これらが酒造りの近代化の中で、恒吉が事業を花開かせる源となり、その後の月桂冠の挑戦、創造と革新の歴史を紡いでいくことになったのである。