江戸期

徳川三代将軍・家光の時代に、月桂冠の前身「笠置屋」は京都伏見の地で酒屋を創業。伏見は城下町、港町、宿場町として発展し、交通の要衝としてにぎわいを見せるようになります。しかし、幕府の減醸令による酒造制限や、京の市中への他所酒の移入禁止、鳥羽伏見の戦で伏見の街が兵火にみまわれ、伏見酒には苦難が続きました。江戸期の笠置屋は、地元を中心に商う小さな造り酒屋で、その生産量はおよそ数百石(1石は180リットル)にすぎませんでした。

1637

寛永14年

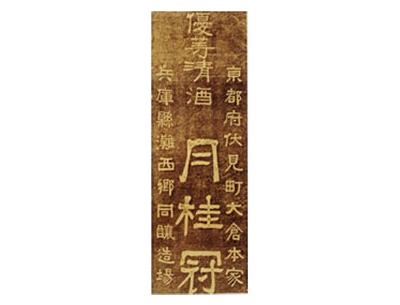

初代・大倉治右衛門が伏見馬借前で酒屋を開業。屋号を「笠置屋」、酒銘を「玉の泉」と称した

1718

享保3年

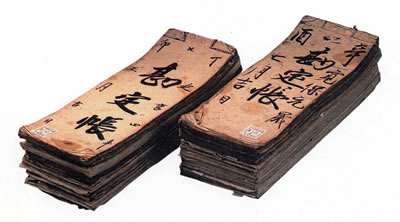

この年の勘定帳に「新酒」「古酒」「南蛮酒」などの記載が見られる

1723

享保8年

この年の勘定帳に「味醂酒」の記載が見られる

1783

天明3年

酒造高が148石8斗となる

1804

文化元年

酒造高が240石となる

1828

文政11年

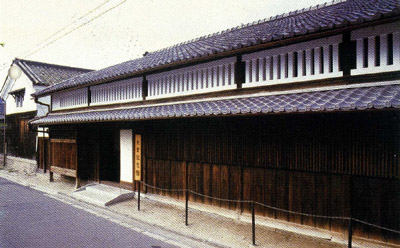

8代目の治右衛門が「倉」を普請する。1833年(天保4年)には「造り蔵」、1840年(天保11年)には「居宅」と相次いで普請する

1866

慶応2年

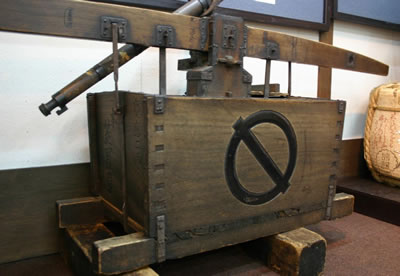

手動式の消火ポンプを笠置屋の銘入りでつくる(月桂冠大倉記念館に所蔵、展示)

1868

慶応4年

鳥羽伏見の戦で近隣は兵火に包まれたが、大倉家本宅と酒蔵は被災を免れる

明治・大正期

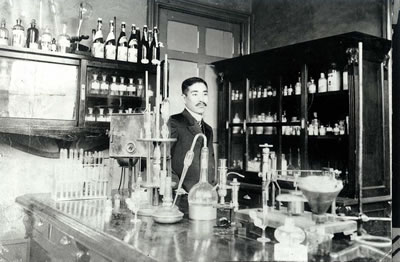

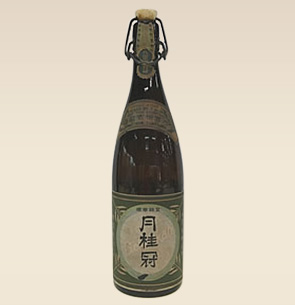

明治時代に、伏見酒は全国へ広がります。11代目当主・大倉恒吉の時代、1905年(明治38年)に「月桂冠」を採用、当時、目新しい酒銘と認識されるようになりました。1909年(明治42年)には研究所を設立。酒造りに科学技術を導入する端緒となり、樽詰全盛の時代に防腐剤なしのびん詰商品やアウトドア商品の先がけとなる「コップ付き小びん」を開発しました。同時に「品質第一」をアピールします。博覧会での数々の入賞、鉄道での販売により、「月桂冠」の名は広く知られていきます。大倉恒吉の時代の生産量は明治時代初期の100倍に当たる50,000石にまで伸びました。

1869

明治2年

醸造高が580石となる

1886

明治19年

大倉恒吉が13歳で家督を相続し、11代目当主となる

1892

明治25年

東京方面への貨物輸送に鉄道を利用し始める

1893

明治26年

醸造高が1,000石を突破(1,115石)

1897

明治30年

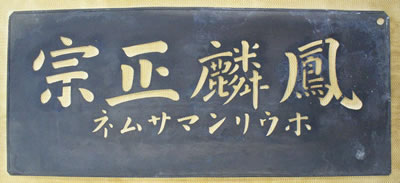

酒銘「鳳麟正宗」を商標登録

1898

明治31年

帳簿を大福帳形式から洋式簿記へと改める

1899

明治32年

灘酒を研究するため、同地で借蔵醸造を始める

1900

明治33年

新聞広告を始める

1902

明治35年

米国・ハワイ ホノルルへ清酒を輸出

醸造高が5,000石を突破

1905

明治38年

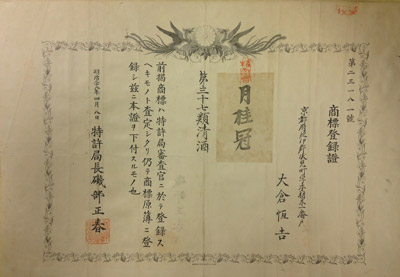

勝利と栄光のシンボル「月桂冠」の酒銘を商標登録する

1906

明治39年

南蔵(現在の内蔵酒造場)を新築

米国・カリフォルニアへ清酒を輸出

1907

明治40年

醸造高が10,000石を突破

北蔵(尾州藩屋敷跡)での酒造りを開始

大蔵省醸造試験所の技官・鹿又親(かのまた・ちかし)が北蔵にひと冬滞在し酒造調査と研究を行う

エンゲルバーグ式精米機を設置

1908

明治41年

初代の技師として東京帝国大学卒の濱崎秀を採用

1909

明治42年

醸造高が15,000石を突破

「大倉酒造研究所」(現・月桂冠総合研究所)を創設。酒造りに科学的技術を導入し、清酒の品質を向上させていく始まりとなる

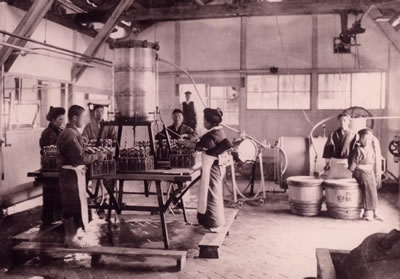

「びん詰工場」を新設。樽詰酒全盛の時代にびん詰酒の販売に力を入れ始める

鉄道院により月桂冠が駅売酒に指定される

1910

明治43年

駅売酒「コップ付小びん」(大倉式猪口付びん)を新発売。販売の広がりに伴い、全国に月桂冠が知られていく

1911

明治44年

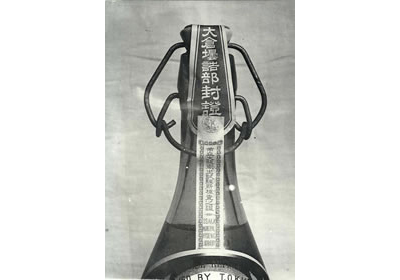

「防腐剤ナシ」の封緘をしたびん詰酒を発売

第1回全国新酒鑑評会(大蔵省醸造試験所・主催)で月桂冠が「第1位」を受賞(同鑑評会では現在、順位の発表はない)

1912

明治45年

大賞蔵を新築する(薩摩藩伏見屋敷跡、現在は月桂冠の関連会社・松山酒造が操業)

1913

大正2年

大倉酒造研究所を大賞蔵構内に新築

1915

大正4年

米国・サンフランシスコ万国博覧会に欧風調デザインの「黒褐色四合びん」を出展

1918

大正7年

現在の昭和蔵の土地(紀州藩伏見屋敷跡)を取得

昭和期

個人経営の商店を改組して「株式会社大倉恒吉商店」を設立。研究成果により褐色びんを採用、冷房付鉄筋コンクリート造りの酒蔵や、本格的びん詰プラントの設置など、酒造りの近代化を進めました。

1931年(昭和6年)にはPR映画第一号「選ばれた者」を制作、昭和初期の酒造り、京都、東京の街の様子を映す、今では貴重な映像資料となっています。

第二次世界大戦を経て、高度経済成長と共に日本酒の需要は大いに伸びました。月桂冠では、1961年(昭和36年)、日本で初めて四季醸造システムを備えた酒蔵を竣工、年間雇用の社員が、品質の高い酒を安定的に造る体制を確立。市場では、品評会用に造られていた吟醸酒が、1975年(昭和50年)頃から市販され始めました。月桂冠では、高級酒の「鳳麟」、パック詰の商品を発売するなど、市場ニーズの多様化に対応していきます。

1927

昭和2年

個人経営の商店を改組し「株式会社大倉恒吉商店」(社長・大倉恒吉)を設立(5月15日)

冷房付鉄筋コンクリート造りの酒蔵を、昭和蔵構内に新築

1928

昭和3年

ブラウン(褐色)一升びんを発売

1929

昭和4年

全国新酒鑑評会で「第1位」「第2位」「第3位」までを独占

1930

昭和5年

ホーロータンクの試用を開始

1931

昭和6年

本格びん詰プラントを昭和蔵構内に設置

初めてのPR映画『選ばれた者』(主演・夏川静江)を制作

1934

昭和9年

冷用酒(一升びん、700mL、300mL)を発売

1939

昭和14年

大倉酒造研究所を大賞蔵から昭和蔵に移す

1944

昭和19年

「大倉酒造株式会社」に社名を変更

1949

昭和24年

ハワイへの清酒の輸出を再開

1956

昭和31年

テレビスポットを開始

1960

昭和35年

大手蔵建設のための土地(京都市伏見区下鳥羽)を取得

1961

昭和36年

日本最初の四季醸造システムを備えた酒蔵「大手蔵」(7階建)を新築

1969

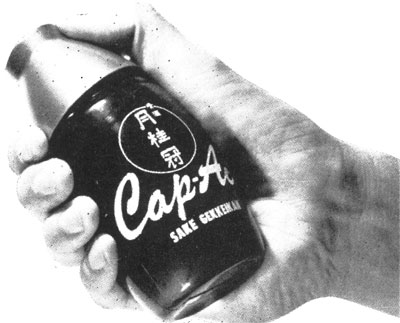

昭和44年

月桂冠オリジナルの意匠、猪口付小型容器「キャップエース」(180mL)発売

1973

昭和48年

大手二号蔵(四季醸造蔵)を新築

1975

昭和50年

大手蔵製品工場を新築し、びん詰プラントを設置

1978

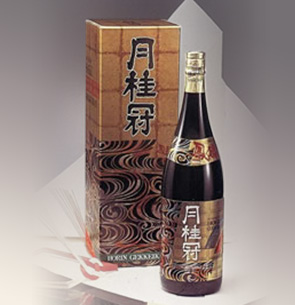

昭和53年

「鳳麟月桂冠」(1.8L)を発売

1980

昭和55年

紙コップ詰の日本酒「ニューカップ」(180mL)を発売

パック詰の日本酒「さけパック」(1.8L、当時の一級酒)を発売

1981

昭和56年

全国新酒鑑評会への出品を再開、昭和蔵が金賞を受賞

醸造用糖類の添加を全廃

1982

昭和57年

パック詰の日本酒「グリーンパック」(1.8L、当時の二級酒)を発売

大倉酒造研究所を大手蔵構内に新築

月桂冠大倉記念館(京都市伏見区本材木町)を開設

1984

昭和59年

業界で初めて常温で流通可能な「生酒」を発売

1985

昭和60年

無菌充填システムを備えた多品種汎用ラインを昭和蔵に新設

当社所蔵の「伏見の酒造用具」6120点が、京都市有形民俗文化財に指定される

1986

昭和61年

物流センター、物流倉庫を新設

1987

昭和62年

創業350年、会社設立60年を機に、社名を「月桂冠株式会社」に変更

カップ詰の日本酒「ザ・カップ」(180mL)を発売

現代

2002年(平成14年)に企業ブランドコンセプトを発表、(1) 清酒事業の深耕・拡大、(2) 清酒以外のアルコール事業の強化・拡大、(3) 海外事業の推進、(4) アルコールにとらわれない新規事業の開拓・展開を事業戦略テーマとして活動を進めています。

海外の拠点としては、1989年(平成元年)に米国月桂冠株式会社(清酒など酒類の製造、販売・輸出)を、2011年(平成23年)に月桂冠(上海)商貿有限公司(中国国内における清酒販売)を設立するなど、よりグローバルな経営を目指しています。さらに月桂冠グループの事業活動を充実させていくために、主力の清酒事業に続く第2の柱として、食品企業をグループに迎えました。

1989

平成元年

「米国月桂冠株式会社」をアメリカ・カリフォルニア州フォルサムに設立

ファジー理論を用いた清酒の新規醸造法を発表

吟醸香の主成分(カプロン酸エチル)を高生産する酵母の育種に成功

1990

平成2年

大倉酒造研究所を「月桂冠総合研究所」と改称

米国月桂冠の社屋・工場を新築

1991

平成3年

米国月桂冠のグランドオープニングを行い、出荷を開始

1992

平成4年

級別廃止に伴い、「上撰」「佳撰」の新呼称を採用、特徴・飲み方を記したラベルを貼付

「新しい清酒醸造法の開発」により、日本生物工学会「技術賞」を受賞

吟醸酒ラインを大手一号蔵内に新設

「融米造り」(1.8L)を発売

1993

平成5年

月桂冠新本社(京都市伏見区南浜町)を竣工

1994

平成6年

「にっぽん」(500mL~1.8L)を発売

韓国の日本酒輸入解禁に伴い輸出を再開

1995

平成7年

阪神淡路大震災で灘蔵が被災、木造蔵は倒壊、貯酒タンクが傾斜するなど大きな被害を受ける

「ザ・カップ200」(200mL)を発売

1997

平成9年

創業360年、会社設立70年。月桂冠の基本理念「QUALITY(クオリティー)」、「CREATIVITY(クリエイティビティー)」、「HUMANITY(ヒューマニティー)」を制定

「月桂冠ホームページ」を開設

内蔵酒造場内に四季醸造のミニプラント「月桂冠酒香房」を開設

ソフトタイプの日本酒「つき」(3L、2L)を発売

情報センター(京都市伏見区南浜町)を竣工

1999

平成11年

品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002:1994」の認証を取得

2000

平成12年

小型容器入りの「プチムーン」シリーズを発売

低アルコールの発泡性日本酒「ジパング」を発売

2001

平成13年

品質マネジメントシステムを新規格の「ISO9001:2000」へ移行

「超特撰特別本醸造酒」(のちの「ヌーベル月桂冠」)を発売

2002

平成14年

コーポレートブランドコンセプトを「健をめざし、酒(しゅ)を科学して、快を創る」、ステイトメントを「うるおいをあなたと」「For Your Lifestyle Taste」とする

2003

平成15年

研究用試薬「麹菌L-フコース特異的レクチン」を生産し、試薬販売会社を通じ発売

2004

平成16年

研究用試薬「P450nor」(一酸化窒素還元酵素)を生産し、試薬販売会社を通じ発売

2005

平成17年

「月桂冠」商標登録から100年

機能性食品素材「酒粕ペプチド」を開発し、製薬会社を通じて発売

2006

平成18年

純米酒「すべて米の酒」(1.8L、900mL)を発売

2008

平成20年

日本酒で初めて「糖質ゼロ」(1.8L、900mL、200mL)を発売

環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得

2009

平成21年

研究所設立100周年(1909年、大倉酒造研究所として設立)

花王株式会社と新規染毛技術を共同開発し商品化

株式会社藤清(蒟蒻、豆乳、湯葉等の製造販売)をグループ企業の一員として迎える

2010

平成22年

日本酒業界初のSAP基幹業務システムを本格稼働

軽量容器で酒増量、新カップ酒「エコカップ」(210mL)を発売

2011

平成23年

東日本大震災の被災地に支援

- ・京都市被災地支援隊として大型タンクローリー車を派遣

- ・日本赤十字社に義援金10,000,000円を拠出

- ・「エコカップ」キャンペーン1本1円分となる4,257,199円を寄付

「エコカップ」が第50回JPC展で「経済産業大臣賞」受賞

「麹菌チロシナーゼで製造したメラニン前駆体による新規染毛料の開発」により、日本生物工学会「技術賞」を受賞

中国に販売会社・月桂冠(上海)商貿有限公司を設立

2012

平成24年

書籍『月桂冠社員の酒粕レシピ』をメディアファクトリーから発行

2013

平成25年

パウチ容器を採用した、「糖質ゼロ冷酒」(900mL)を発売

2014

平成26年

株式会社キンレイ(冷凍食品の製造販売)をグループ企業の一員として迎える

ノンアルコール(アルコール分0.00%)の日本酒テイスト飲料「月桂冠フリー」(245mL)を発売

月桂冠の環境への取り組みが、「平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」(対策活動実践・普及部門)を受賞

2015

平成27年

月桂冠の環境への取り組みが、「第12回京都環境賞」の特別賞(企業活動賞)を受賞

2017

平成29年

創業380年、会社設立90周年

日本酒初のプリン体低減特許製法で実現、「プリン体ゼロ」(1.8L、900mL)を発売

月桂冠の新酒もろみから分離「きょうかい2号」酵母、頒布開始100年

2018

平成30年

創業380年記念事業 『「バスの駅」西大手筋 お酒と水のまち 伏見』、昭和蔵工場敷地でバス待ちスペースを提供

「つき」発売20周年限定、「つき原酒」(1.8L)を発売

インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2018のSAKE部門で、月桂冠「特撰」が「グレートバリュー・アワード」を受賞(本醸造カテゴリーで「ゴールド」も受賞)

2019

平成31年・令和元年

新酒質・新容器・新しい飲み方、月桂冠「THE SHOT」(180mL)を発売

米国月桂冠設立30周年

大吟醸の香味、ノンアルコール日本酒テイスト飲料「スペシャルフリー」(245mL)を発売

2020

令和2年

海上輸送の活用推進により環境負荷を低減、月桂冠が初代「海運モーダルシフト大賞」を受賞

消毒用エタノール不足を受け、高濃度エタノール製品を京都市に提供

2021

令和3年

お米が生み出す、果実のような日本酒「果月」(720mL)を発売

日本酒を進化させる実験的プロジェクト「Gekkeikan Studio」を始動

2022

令和4年

糖質ゼロとプリン体ゼロのふたつのゼロを実現、「糖質・プリン体Wゼロ」(2.7L、1.8L、900mL、500mL、210mL)を発売

2023

令和5年

食品安全マネジメントの国際規格「FSSC22000」および「ISO22000」の認証を取得

京都発信の環境マネジメントシステム「KESステップ2」の認証を取得

2024

令和6年

アルコール度数5%の日本酒、「月桂冠 アルゴ 日本酒5.0」(720mL、300mL)を発売