研究所のようす

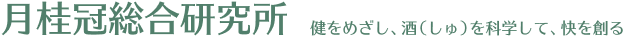

月桂冠総合研究所ではより良い製品を作るために日々研究を行っています。分野は大きく分けて、「技術開発」「製品開発」の2つです。

技術開発分野では基礎研究から実用化検討を行います。醸造の基盤となる原料・発酵条件のラボスケールでの検討や、清酒醸造に重要な微生物である酵母、麹菌の遺伝子レベルでの基礎的な解析などを行います。開発された技術シーズを実際の現場へ導入するため、スケールアップした際の実用化を見据えた課題についても検討します。

製品開発分野では技術シーズの実用化から商品化の検討を行います。技術開発分野で見出された技術のタネをより良いものへ昇華させ、商品としてお客様の手にお届けするまで幅広い検討に携わります。商品の新しい魅力を発見し、それを伝える方法を考えるのも大切な役割です。

技術開発のようす

技術開発分野では新技術の開発を目的に日々研究に励んでいます。

清酒醸造の流れとともに、その日常風景を覗いてみましょう!

-

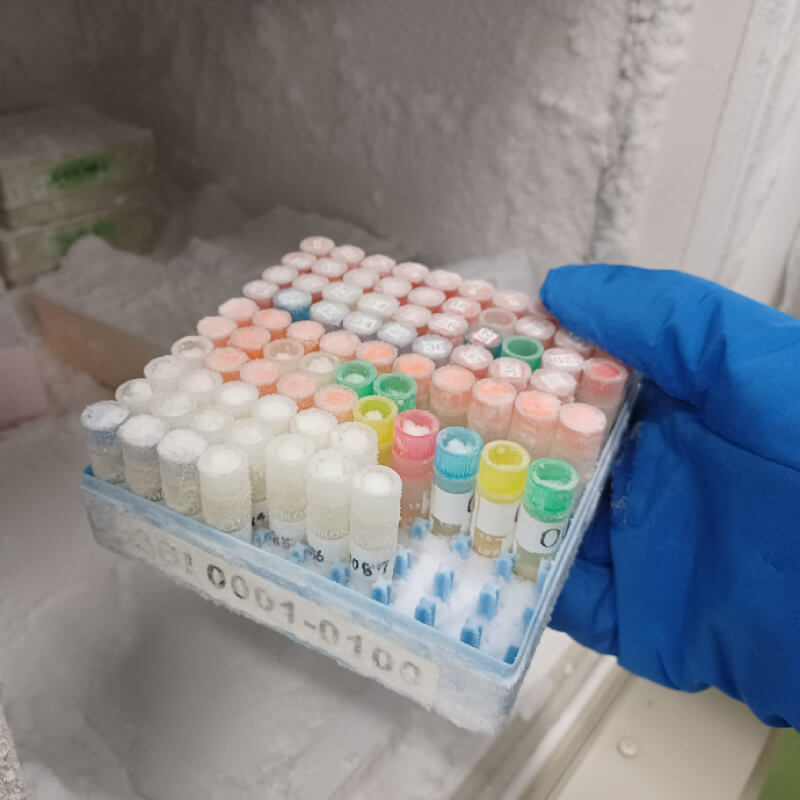

月桂冠総合研究所では明治末期から清酒に関する研究を行ってきました。冷凍庫には代々伝わる酵母や麹菌のストックが大量に保管されており、その種類は優に1,000種類を超えます。

-

歴史ある清酒ですが、常に新技術の開発を続けています。清酒醸造は原料、微生物、発酵管理など様々な要素が複雑に影響しています。特に酵母開発は宝探しのような作業で、目的とする株がとれたときは喜びもひとしおです。

-

自分で育種した酵母の様子を観察しています。酵母は数ミクロしかないので肉眼では見えませんが、顕微鏡で見るとぷっくらしていてかわいらしいです。いつまでも見ていられますね。

-

いよいよ清酒の仕込み作業です。材料の米、麹、水を混ぜ合わせて、最後に酵母を加えます。ここで間違えてしまうと全てが台無しになってしまうので、慎重に作業します。原材料によっても完成するお酒の質は大きく変化します。

-

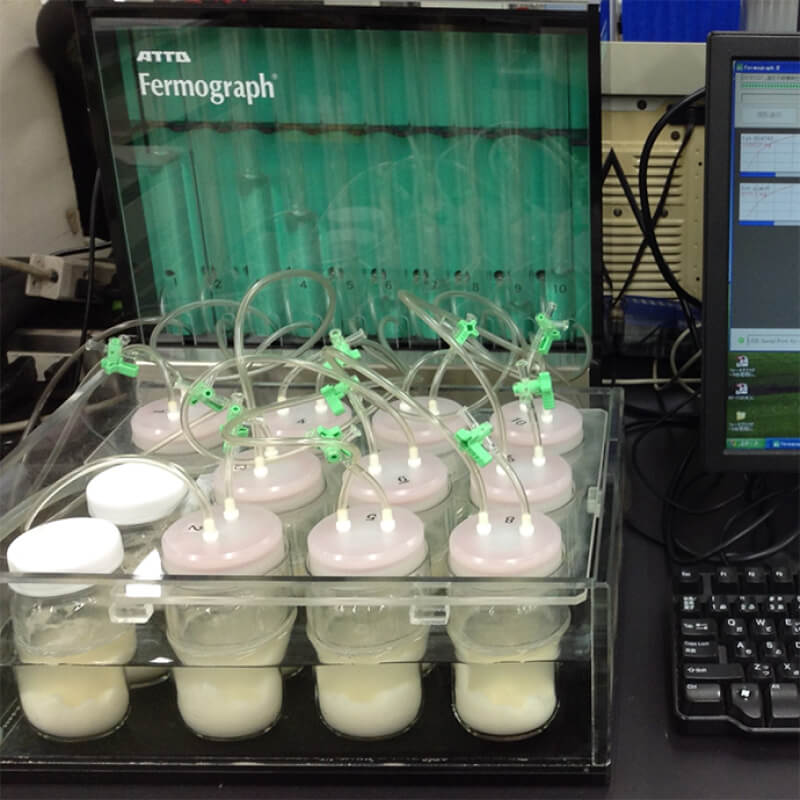

仕込んでから完成までに3週間から1ヶ月くらいはかかります。プクプクと泡が湧いて発酵が進んでいるのが分かります。温度などを調整して、狙った経過になるよう調整します。

-

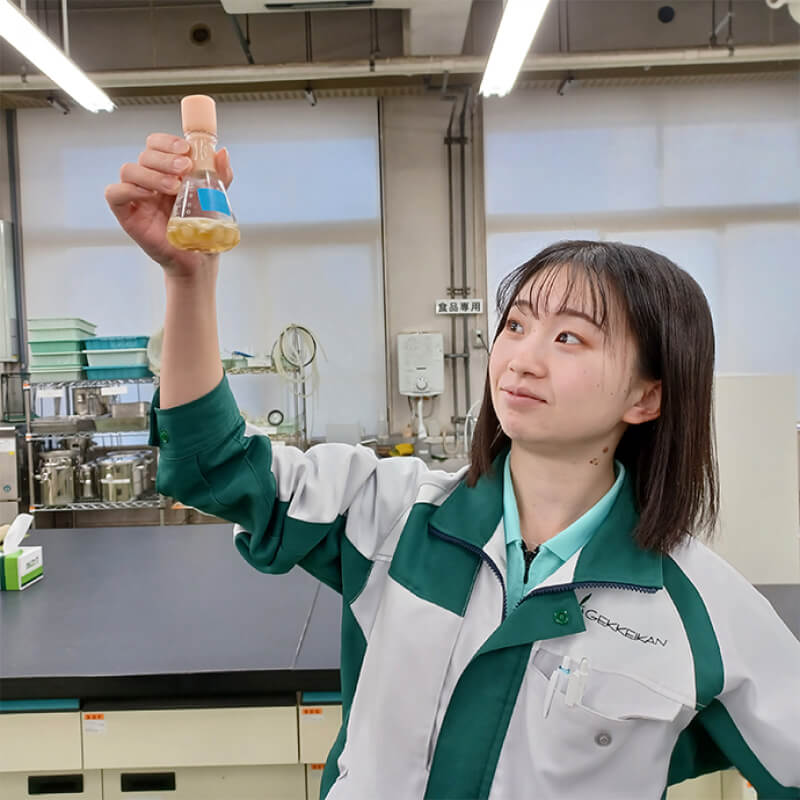

いよいよ完成です!ラボではもろみを遠心することで液体と酒粕を分離します。清酒の心地よい香りが空間に漂ってきます。

-

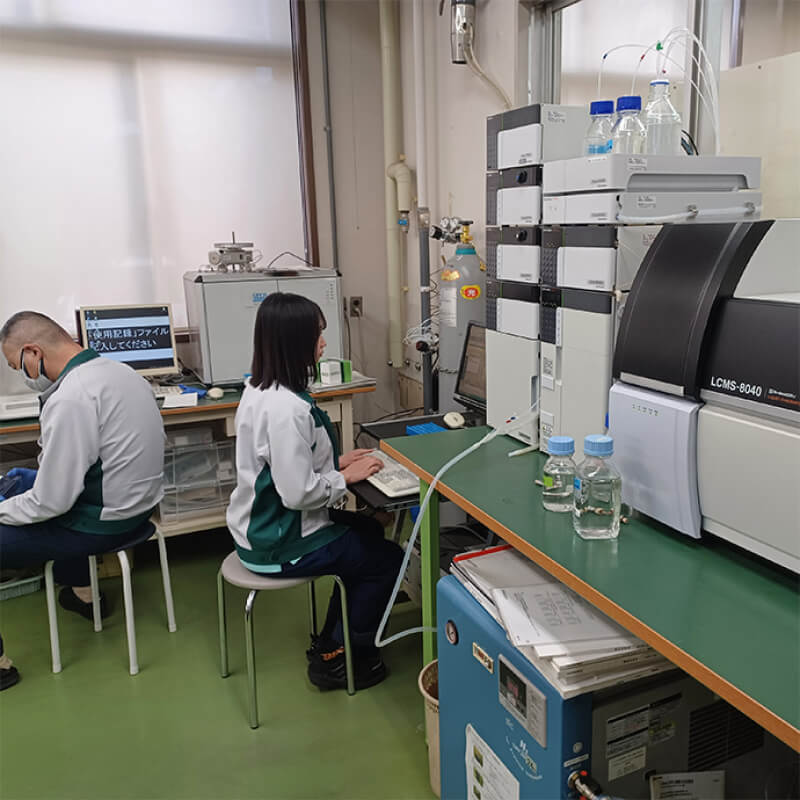

完成したお酒を分析しています。アルコール度数は勿論、香りや味に関する成分がどれくらい含まれているかのデータを蓄積していきます。機器の定期的なメンテナンスも忘れません。

-

機械での分析だけでなく、やはり一番重要なのは人間の官能評価です。自分で仕込んだお酒を味わえる、とてもやりがいを感じる瞬間です。他の人のコメントを聞くのも良い勉強になります。

-

仕込みの経過や分析値、官能評価の結果などを見ながら、次の実験をどうするか頭を悩ませています。会話の中から新しいアイデアが生まれることも多くあります。

-

麹菌の生産する有用物質やタンパク質の異種発現など、基礎的な研究も行っています。液体培養してマリモ状になった麹菌は愛らしい姿ですが、物質の生産性は低下してしまうので要注意です。

-

麹菌の液体培養をスケールアップするためのディスカッションを行っています。全員が気兼ねなく意見を言うことが出来る雰囲気です。

-

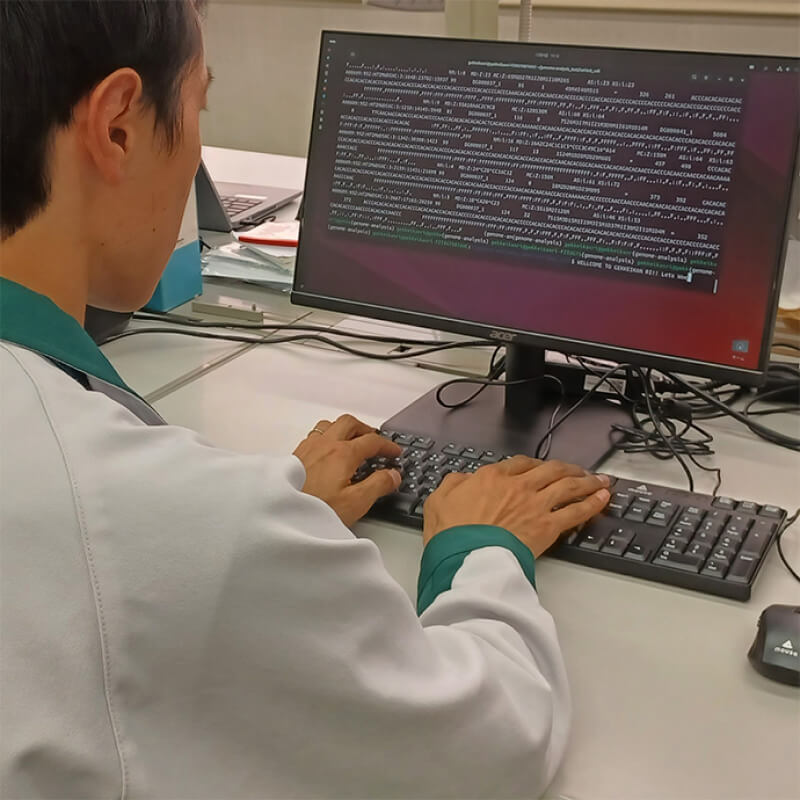

近年ではバイオインフォマティクス的手法を取り入れたデータ解析も行っています。自動でデータ処理出来るツールを用いることで、多くの情報量を効率的に処理することが出来るようになりました。

製品開発のようす

製品開発分野では、技術開発で生まれたアイデアをさらにブラッシュアップして、実際の製品へ落とし込む仕事をしています。多岐にわたる日々の検討を覗いてみましょう!

-

新しい製品を開発するためには官能評価が欠かせません。多数並んだサンプルの中からこれだ!と思うものを探しています。

-

今度は口に含んでからの経過時間で風味がどのように変化するかを測定しています。官能評価の手法を使い分けて様々なデータを取っています。

-

開発した製品と料理のペアリング試験をしています。製品がどんな料理と合うか考えることも大切な仕事の一つです。研究員のアイデアで意外な美味しい組み合わせが発見されることも。

-

新しいノンアルコール日本酒テイスト飲料についてディスカッションをしています。忌憚なく意見を出し合うことで完成度の高い製品が生まれます。

-

ついに新製品の初回製造の日、現場作業に立ち合います。研究員のアイデアが形になってこの世界に生まれる瞬間は、とても達成感があります。

-

メディアの取材を受けることもあります。製品開発者として開発秘話を語っています。ちょっと緊張しているようですが、いい笑顔です。