研究内容

アルコールの低い日本酒ほどよく香る!?

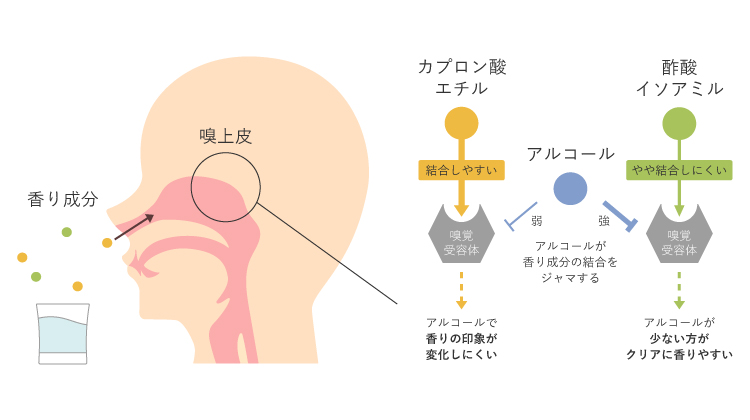

近年、健康志向や飲みやすさから様々な「低アルコール日本酒」が上市され、また一般的なアルコール度数の吟醸酒を炭酸で割って低アルコール日本酒にして飲むこと*などが注目を集めています。そこで、アルコール度数の違いによって日本酒の香りの感じ方がどう変わるのかを解明するため、官能評価(人による飲用試験)と嗅覚受容体**を用いた試験の両面から研究を行いました。香り成分の対象としたのは、吟醸酒に特徴的なフルーティな香気成分、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルです。

アルコール度数の異なるサンプルを用いた香りの評価試験

香り成分の濃度が等しく、アルコール度数のみが異なるサンプルを用いた官能評価試験の結果、アルコール度数が低いほど、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルを強く感じやすい傾向があることが明らかになりました(グラフ:香りを感じる強度)。

さらに、これら2種類の香りは、アルコールから受ける影響に違いがあることもわかりました。香りの質に関して、酢酸イソアミルは低アルコールの条件でよりクリアに香り、アルコール度数が高くなると「熟れた果実」のような印象が強まるのに対し、カプロン酸エチルは、高アルコール条件でも香りの印象が大きく変わらないという特徴が見られました。

1)官能評価において、高アルコールを1とした場合に、低アルコールで感じられる吟醸香の強度

嗅覚受容体を用いた試験でも、アルコールが受容体応答の一部を阻害することが確認されました。また、その阻害の強さは、カプロン酸エチルよりも酢酸イソアミルの方が強いことがわかりました。アルコールが日本酒に含まれる香り成分の嗅覚受容体応答を阻害することを発見したのは、本研究が初めてであり、アルコールが嗅覚受容体レベルで香りの知覚を変化させている可能性が示されました。また、その阻害の程度の差が、カプロン酸エチルと酢酸イソアミルの性質の違いを生み出している可能性があると考えられます。

本研究は、低アルコール日本酒が持つ香りの魅力を科学的に裏付けるものであり、同じ吟醸香でも成分の種類によりアルコールから受ける影響が異なることを明らかにしました。これは、商品開発において、アルコール度数に応じた香りの設計につながる成果と言えます。また、日本酒の炭酸割などの新しい飲み方の楽しみ方にも繋がります。

*:日本酒の魅力を伝えたいメーカーと流通業者の任意団体「日本酒需要創造会議」が提唱する、日本酒と炭酸水を1:1でわる飲み方

**:鼻の奥(嗅上皮)に存在し、香りを感じるために必要な細胞。ヒトの嗅覚受容体は約400種類あり、香り成分が嗅覚受容体に結合する。その結合パターンの違いで異なる香りを嗅ぎ分けている。

学会発表

- アルコール度数の違いが日本酒香気成分の知覚に与える影響、 ○竹内美穂¹、根來宏明¹、笠原千夏²、寺田祐子²、伊藤圭祐²、石田博樹¹(1月桂冠・総研、2静岡県立大学・薬食)(○印は演者)

(掲載日:2025年11月14日)