日本酒に含まれるプリン体の生成機構の解明

ーよりおいしい、低プリン体日本酒開発に向けてー

研究背景

昨今、痛風を気にされる方向けに、様々なプリン体を低減させた食品が開発されています。日本酒でも低プリン体を謳う商品をこれまで開発してきましたが(糖質ゼロ・プリン体ゼロ日本酒の開発)、これまでの研究は日本酒そのものに含まれるプリン体の総量程度でした。他方、同じ醸造酒であるビールでは、原料の麦芽に含まれる核酸が分解されて、その結果プリン体が多く含まれるという生成機構が知られており、プリン体を低減した発泡酒などが開発されています。また、プリン体は痛風の要因ともなりますが、一部は旨味成分でもあることが知られています。そこで、プリン体の総量を減らしつつも一部の旨味成分を残した日本酒開発を目指して、日本酒醸造におけるプリン体の生成機構の解明を取り組むこととしました。

プリン体の定義と日本酒中のプリン体の測定系の開発

プリン体とはプリン骨格を持つ物質の総称で、プリン骨格をもつ物質の代表として4種類のプリン塩基(アデニン、グアニン、キサンチンとヒポキサンチン)があります。また、これらのプリン塩基の構造を含む代表的な物質としてATP、RNA、DNAなどの核酸が知られており、プリン体は生体において重要な物質としても知られています。また、核酸などが代謝・分解された物質もプリン体を含む物質であり、旨味物質(イノシン酸、グアニル酸など)として調味料などにも利用されます。

アルコール飲料に含まれるプリン体量は、一般的に蒸留酒には少なく、ビールなどの醸造酒に多く含まれており、そのうち市販の日本酒は醸造酒中で比較的少ないことが報告されています1)。これまでプリン体の測定は、プリン塩基を含む個別の化合物としてではなく、4種類の各プリン塩基の量として測定がなされてきました。例えばアデニンを含む様々な化合物の総量をアデニン化合物とするなどです。

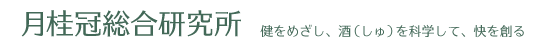

より詳細にプリン体の生成機構を解明するためには、日本酒の原料や醸造中における個別のプリン体量を知る必要があります。そこで、まず醸造直後のアデニン、グアニン、キサンチン、ヒポキサンチンとそれらを構造として含むプリン体化合物を個別に定量に取り組むこととしました。まず、LCMSMSを用いたプリン体の測定条件の検討を行い、プリン塩基、プリンヌクレオシドなどを個別に定量できるような系を確立し、アデニンの構造をもつ化合物(アデニン化合物)、グアニンの構造をもつ化合物(グアニン化合物)、キサンチンの構造をもつ化合物(キサンチン化合物)、ヒポキサンチンの構造をもつ化合物(ヒポキサンチン化合物)をそれぞれ測定することができました。下記に各プリン塩基の量として測定結果を示します。

ビールはグアニン化合物が約60%を占めたのに対し、醸造直後の日本酒ではキサンチン化合物多くを占め、ビールと比較してアデニン化合物とグアニン化合物割合も高くなり、組成が大きく異なることが明らかとなりました。

日本酒に含まれるプリン体生成機構の推定

日本酒に含まれるプリン体生成機構を解明するためには、その要因を特定する必要があります。そこで、日本酒の原料である米・米麹と、醸造中の酵母に含まれるプリン体を今回開発した方法を用いて測定しました。主要な成分組成は以下の通りでした。

- 米:主に、アデニン化合物とグアニン化合物

- 米麹:アデニン化合物、グアニン化合物、キサンチン化合物とヒポキサンチン化合物

- 酵母:主に、アデニン化合物とグアニン化合物

以上から、米麹にのみ、キサンチン化合物とヒポキサンチン化合物が含まれていることが明らかとなりました。次に、醸造経過とプリン体量について調べました。

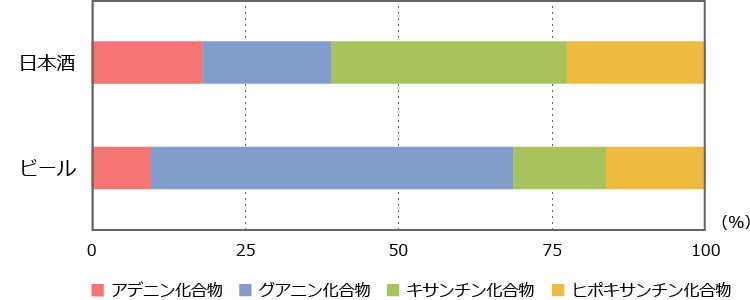

続いて、醸造経過とプリン体量との関係について調べるために、醸造の初期・中期・後期の酒モロミ中のプリン体濃度を測定しました。醸造初期では一時的にプリン体濃度が上がり、醸造中期で下がり、醸造後期にかけて上昇をすることが観察されました。さらに、米、米麹、酵母などに含まれる特徴的なプリン体化合物組成の変化と、米麹の酵素活性を変化させて醸造させたときのプリン体量、酵母の死滅率との関係などの試験を追加して、次のようなモデルを推定しました。醸造初期では、キサンチン化合物、ヒポキサンチン化合物が多く含まれていることから、米だけでなく米麹がプリン体の主要因であるとし、醸造中期では醸造初期と比較してアデニン化合物、グアニン化合物、ヒポキサンチン化合物が減少しているのは、酵母による吸着・吸収が原因であると推定しました。醸造後期ではキサンチン化合物、ヒポキサンチン化合物だけでなく、アデニン化合物とグアニン化合物の全てが増加していることから、酵母からの溶出と、溶解した原料米に含まれる米麹由来の酵素による変換など複雑な相互作用が要因であると推定しました。

このように醸造の経過においては、米麹中の酵素による核酸の分解によるプリン体の増加や、酵母によるプリン体の吸収などの複雑な相互作用が起きていることが示唆されました。日本酒の発酵中に、プリン体の増減が観察されたことから、米麹の酵素や酵母をコントロールすることにより、よくプリン体を低減させる可能性が示されました。

まとめと今後

今回推定したプリン体生成機構から、原料や醸造工程の管理などを工夫することにより、プリン体を低減しつつも旨味を残した日本酒を醸造できる可能性が示されたことから、継続的においしい糖質ゼロ・プリン体ゼロなどの低プリン体日本酒の開発を行っていきたいと考えています。

学会発表

- 清酒中に含まれるプリン代謝産物の定量、○浅井良樹、根来宏明、石田博樹、日本生物工学会大会(2023)

- 清酒中に含まれるプリン代謝産物の由来と生成経路の解明、○根来宏明、浅井良樹、石田博樹、日本生物工学会大会(2023)

ニュースリリース

関連研究コンテンツ

参考文献

- 1) 公益財団法人 痛風・尿酸財団HP(https://www.tufu.or.jp/gout/gout4/447)

- 2) 藤森ら、Uric Acid Research p128-133 (1985)

(掲載日:2023年9月7日)