▲伏見城の外濠に続く運河沿いに建つ月桂冠の酒蔵群(明治期)

▲伏見城の外濠に続く運河沿いに建つ月桂冠の酒蔵群(明治期)

幕末維新の激動を越え育まれた

京都・伏見の酒文化

京都・伏見を訪ねる - 酒どころ京都・伏見

武人の町、商人の町として人の流動性が高く、多様性を持ち自由闊達な都市、伏見の雰囲気が酒造家たちに与えた影響は大きい。維新の激動を越えて、往来する人波の中で琢磨され培われてきた、伏見酒の創造と革新の伝統は現在に生きている。

歴史論壇誌『日本主義』(白陽社、No.19)の特集「日本再生のカギは日本酒だ!」に掲載された記事を、発行元の許諾を得て採録した。

酒どころ伏見

酒どころとして知られる伏見は京都盆地の南端に位置する。京都駅から7キロほど南へ足を延ばせば、歴史の面影を残す街並みに触れることができる。酒どころとしての産地形成は、豊臣秀吉が伏見城を築いた頃に遡る。1594年(文禄3年)の大城郭造営に伴い城下町が整備され、酒の需要や酒造家の数も増加した。

現在の街路は、城下町時代の街割りによって形成されている。街中には、伏見城の外濠だった濠川や合流する宇治川派流などの運河が巡っている。観光船の十石舟や川沿いの遊歩道から、運河に沿って建ち並ぶ酒蔵群を望める。特に酒の寒造りが最盛となる厳冬期には、蒸米や発酵によって醸し出される香りが酒蔵のあたりに漂い、酒どころの雰囲気が高まる。

伏見酒造組合には現在24社、1組合が所属する。その中には、酒蔵の一部を記念館に衣替えして伏見酒の歴史を紹介したり、飲食店に改装して営業する者もあり、史跡めぐりの合間に立ち寄る人たちも多い。白壁土蔵に杉焼板を側板としてめぐらした、月桂冠大倉記念館から続く酒蔵沿いの通りを進むと、一際、古めかしい居様の町屋に行きあたる。

▲鳥羽伏見の戦いの戦火を凌いだ大倉家本宅。築200年近くを経て現存する

▲鳥羽伏見の戦いの戦火を凌いだ大倉家本宅。築200年近くを経て現存する

江戸期の酒蔵が現存

その町屋の表構えには酒屋格子が見られる。酒屋では、酒樽や米俵を積み上げたり、大型の酒造用具を出し入れする。そのため、太い木材を組み合わせた頑丈な造りの格子となっている。大戸の門柱にかかった表札には、京都市内で最大規模に属するこの町屋には似つかわしくないほどの小さな文字が書かれている。文字は年季を帯びて擦れているが「大倉」と読める。この町屋の主であり、ここが月桂冠の当主・大倉家の本宅である。初代・大倉治右衛門が1637年(寛永14年)、京都府南部の笠置から、この地に出て来て創業した。出身地から屋号を「笠置屋」(かさぎや)として酒の製販業を営んだ。大坂との間を結ぶ三十石船が発着する京橋の船着き場にもほど近い、街道筋に面した南浜・馬借前に店を構えた。現在の本宅は、第8代目当主の時代、1828年(文政11年)に普請された。坂本龍馬や新撰組の隊士らが伏見の街を行き交った頃にはすでに存在していた。築200年近くの歳月を経て月桂冠本社の西側に現存する。本宅の内部には米の洗い場、吹き抜け天井の小屋組み、帳場など、江戸期の酒屋の佇まいを残している。

▲大倉家本宅の酒屋格子。日々の丁寧な拭き掃除により、年を重ねるごとに角材が丸みを帯びている

▲大倉家本宅の酒屋格子。日々の丁寧な拭き掃除により、年を重ねるごとに角材が丸みを帯びている

大倉家本宅から西へ200メートル先には、坂本龍馬が逗留した旅籠・寺田屋の遺址が、東へ四百メートル先には新撰組が身を寄せていた伏見奉行所跡が、同じ街道沿いに位置している。

寺田屋と伏見奉行所

1866 年(慶応2年)1月24日午前3時頃、寺田屋に滞在中の龍馬は、長州藩士の三吉慎蔵と酒を酌み交わしていたところを、多勢の幕府役人に襲撃された。龍馬はピストルで応戦しながら追っ手をかわし、裏階段から庭に出て、隣家の雨戸を蹴破り裏通りに逃れた。右手を負傷しながら五町ほど走って濠川に達し、水門から入り込んだ東岸の材木納屋で救援を待っていたところを、薩摩藩の舟に救出された。舟は紀州藩伏見屋敷の脇を通過して、運河を北へと航行した。龍馬は薩摩藩伏見屋敷にかくまわれ、西郷隆盛の差し向けた医師の手当てを受けて、しばらくの期間、傷を癒した。

伏見奉行所には、龍馬を襲撃した幕府役人らが駐在していた。新選組の隊士らも、1867年(慶応3年)12月に王政復古の令が発せられた後、奉行所を拠点としていた。伏見では幕府軍と、薩摩・長州を中心とする討幕派との間で一触即発の緊張が高まっていた。

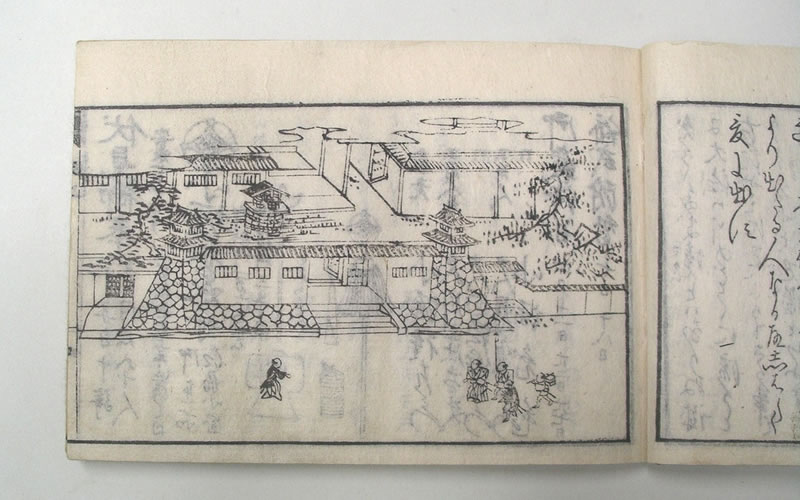

▲江戸時代の伏見の名所案内本『伏見鑑』(ふしみかがみ)に掲載された伏見奉行所の門構え

▲江戸時代の伏見の名所案内本『伏見鑑』(ふしみかがみ)に掲載された伏見奉行所の門構え

戦火を凌いだ酒蔵

1868年(慶応4年)1月、鳥羽伏見の戦いが勃発した。御香宮神社に陣取る薩摩軍と、伏見奉行所の会津藩兵や新撰組ら幕府軍との戦闘が繰り広げられた。

大倉家本宅前の街路は、伏見奉行所を防衛するための遠見遮断となっている。敵軍からは見通せず、真っすぐ攻められないよう街路をL字型に配したものだ。本宅前の立石通りの200メートル北を、平行して走る油掛通りにも同様の街路が見られる。油掛通りの遠見遮断に面した東本願寺伏見別院には会津藩が陣取っていた。

▲大倉家本宅(中央)前の遠見遮断

▲大倉家本宅(中央)前の遠見遮断

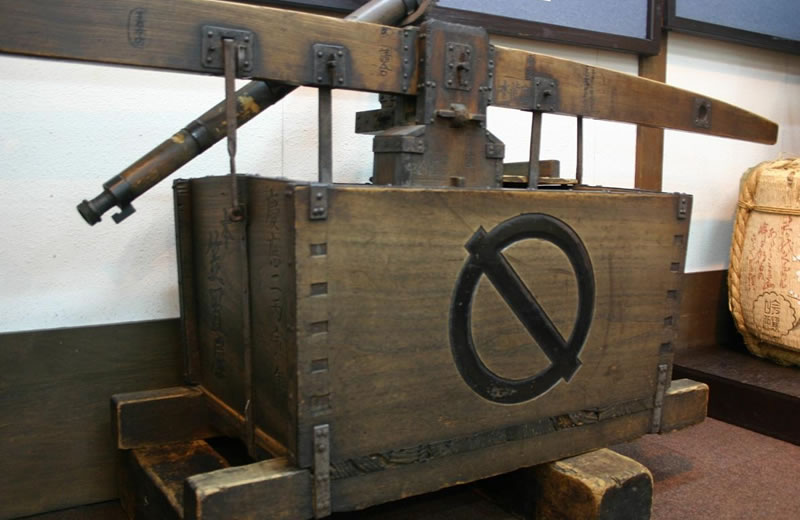

激しい市街戦により、伏見奉行所や薩摩藩屋敷を始め、街中の屋敷はことごとく焼け落ちた。大倉家本宅前では、通りを隔ててすぐ北側まで火の手が迫っていた。その並びに連なる船宿や町家のほとんどが焼失したが、幸いにも本宅は羅災しなかった。笠置屋の店員らは、応龍水(おうりゅうすい)と呼ぶ手動式の消防ポンプを使ったのだろうか、目前まで迫った戦火を防ぎ、延焼を免れた。

▲鳥羽伏見の戦いの二年前に当たる1866年(慶応2年)を示す銘が記された手動式の消防ポンプ・応龍水(月桂冠大倉記念館・蔵)

▲鳥羽伏見の戦いの二年前に当たる1866年(慶応2年)を示す銘が記された手動式の消防ポンプ・応龍水(月桂冠大倉記念館・蔵)

志士たちを鼓舞した伏見の酒

笠置屋は、伏見奉行所もお得意先の一つとしていたようだ。当時は、屋号を印した通い徳利に詰めて酒を量り売りしていた。2008年から実施された伏見奉行所跡の発掘調査で、「ふしみ」「かさぎや」の文字跡が見られる大徳利が、薩摩軍の砲弾や幕府軍の弾丸など鳥羽伏見の戦いの遺物と共に発掘された。月桂冠が所蔵する伝世品の大徳利には、鉄釉の化粧地に、竹筒に釉薬を流し込む筒書きで白色の盛り上がった文字が描かれている。

一方、発掘された同型の徳利は、鳥羽伏見の戦いの戦火で表面が焼けただれ、釉薬の文字は剥がれていた。年代から大倉家の10代目当主が本宅で醸した酒を詰めたものとわかる。量り売りされた酒は長期保存しないことから、奉行所に逗留していた幕府軍の会津藩士、土方歳三ら新撰組の隊士たちが、出陣を前に笠置屋の酒を酌み交わし、気勢を上げたのではとの想像もふくらむ。

▲薩摩軍の砲弾など鳥羽伏見の戦いの遺物と共に発掘された笠置屋の通い徳利(右)。中央は伝世品(月桂冠大倉記念館・蔵)

▲薩摩軍の砲弾など鳥羽伏見の戦いの遺物と共に発掘された笠置屋の通い徳利(右)。中央は伝世品(月桂冠大倉記念館・蔵)

苦難を乗り越える

酒造業者には江戸期を通じて苦難が続いていた。幕府による酒造制限が実施され、京の洛中や近江への販売を禁じられた一方で、低廉な他所酒が市場に流入してきた。さらに鳥羽伏見の戦いによる被害に、1866年(慶応2年)の旱魃と水害による原料米の高騰が重なった。伏見で造酒株(酒造免許)を下付された酒造家は、1657年(明暦3年)の時点では83軒を数えたが減少の一途を辿った。83軒の内、鳥羽伏見の戦いを越えて事業を継続し得たのは笠置屋(現・月桂冠)と鮒屋(現・北川本家)の2軒だけだった。

そんな中でも、伏見の酒造仲間たちは、戦火で被災した蔵元の造りを分担して助け合う頼合(たのみあい)酒造や、他産地から造酒株を買い取るなどの努力を重ね生産を維持した。その甲斐あって酒どころの命脈は保たれたのである。

歴史の激動を糧に発展

江戸期の伏見酒は地酒として、主に旅客や地元の人たちに飲まれていた。維新の激動を潜り抜け明治へと時代が変わると、全国に市場を拡大していく。鉄道網の全国への広がりが大きな力となる。伏見の酒造家は、内陸部に位置する不利な地理的条件を克服するために、船から鉄道へと輸送手段の移行を急速に進めた。 さらに1909年、伏見酒造組合醸造研究所を設立し酒造りに科学技術を導入、品質の向上を成し遂げ、全国の品評会で上位入賞するなど声評を高めた。

明治期からの商いの広がりと共に、酒蔵の規模も拡大させた。発酵用の大桶を天日乾燥させるためには広いスペースが必要となる。そこで、諸大名の屋敷が所在していた広大な敷地に酒蔵を建てていった。月桂冠では、龍馬がかくまわれ傷を癒した薩摩藩伏見屋敷を始め、土佐藩、尾州藩、紀州藩の屋敷跡を取得し自社の用地とした。

武人の町、商人の町として人の流動性が高く、多様性を持ち自由闊達な都市、伏見の雰囲気が酒造家たちに与えた影響は大きい。維新の激動を越えて、往来する人波の中で琢磨され培われてきた、伏見酒の創造と革新の伝統は現在に生きている。

- 【出典】

-

- 田中伸治 「幕末維新の激動を越え育まれた 京都・伏見の酒文化」

『日本主義』 No.19、特集「日本再生のカギは日本酒だ!」、p12-16、白陽社 (2012年)

- 田中伸治 「幕末維新の激動を越え育まれた 京都・伏見の酒文化」