燗酒(かんざけ)

燗の適温に、やさしい思いやりと心遣い

酒の文化を知る - 酒の歳時記

適温の燗酒には、やさしい思いやりや心づかいを感じるもの。内から身体を温め、ふくよかな香りと、滋味あふれるまろやかな燗酒の味わいを楽しみたい。

著者:栗山一秀。1926年生まれ、月桂冠元副社長。

奈良、平安の昔より、嗜まれてきた燗酒

酒を燗して飲む風習が始まったのは、相当古い時代からのことと思われるが、はっきりしない。記録として最も古いのは、万葉集の山上憶良(やまのうえのおくら、660-733)の「貧窮問答歌」の一節に「…すべもなく 寒くしあれば 堅塩(かたしほ)を取りつづしろひ糟湯酒(かすゆざけ) うちすすろいて…」と詠まれている。7世紀には、すでに「酒粕を湯でといて暖をとる」ことが行なわれていたことがわかる。

また、嵯峨天皇が825年10月、交野(かたの)に遊猟された折、「煖酒」がすすめられ、その美味を激賞されたと伝えられている。『延喜式』にも、朝廷の公的行事のたびに用意される酒の種類や量と共に「煖酒料炭一斛(と)」などと酒を燗するための炭の支給まで書かれており、9月9日の重陽の節句から3月3日の上巳(じょうし)の節句までの間、燗酒が一つのしきたりとなったことを示している。これは、当時の公卿(くげ)たちの間で愛唱された唐の詩人・白楽天の「林間に紅葉を焼きて酒を煖む」の詩句の影響もあったのではないかと思われ、酒を土熬鍋(どこうなべ)に入れ直接火にかける直燗(じきかん)だったようだ。

▲鳩徳利(鳩燗徳利)。 鳩がうずくまった形の備前焼の徳利。囲炉裏の熱灰で酒を温める。江戸時代後期のもの(容量290ml、長さ17cm、高さ7.5cm、幅7.5cm、月桂冠大倉記念館・蔵)

▲鳩徳利(鳩燗徳利)。 鳩がうずくまった形の備前焼の徳利。囲炉裏の熱灰で酒を温める。江戸時代後期のもの(容量290ml、長さ17cm、高さ7.5cm、幅7.5cm、月桂冠大倉記念館・蔵)

燗酒の適温に、やさしい思いやりと心遣い

その後、江戸時代ともなると、燗酒の風習は、ちろりや徳利(とくり)あるいは猪口(ちょこ)などの普及と共に庶民の生活の中に定着していった。

「酒は心を注(つ)げ」とは明治の文豪・幸田露伴が娘の文(あや)さんに教えた名言である。日本酒のサービスは昔から優しい思いやりや心づかいが必要とされてきたが、燗の適温というのも、酒質だけでなく、その人の好みやその時の気温や室温によっても左右される。どんな器でどの程度に燗をするかによって、酒が引立てられたり、台なしになったりする。

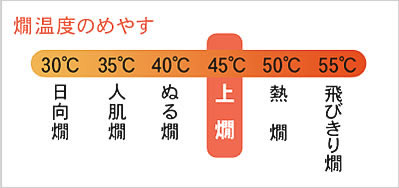

「燗は人肌」などといわれるが、口に含んでふくよかな暖かさを感じる35~40度までが「人肌の燗」である。また40度を超えると「ぬる燗」と呼び、さらに「上燗」(じょうかん、結構な燗)は45度である。50度以上の「熱燗」ともなると微妙な酒の風味はわかりにくくなる。とくに吟醸酒などのように、ふくいくとした香りと微妙な風味を持つ高級酒は、「ぬるめの燗」にするべきであろう。 上手に燗をすると、内から体があたたまるのはもちろん、冷やにはないふくよかな香りと、滋味あふるるまろやかな味わいが楽しめる。

酒うすしせめては燗を熱うせよ 高浜虚子

この句から戦中・戦後の困窮時代、金魚も泳ぐといわれたうすい酒のことなどを連想する人も多いと思うが、実は1911年(昭和6年)の作で、昔から濃くなければ良い酒でないと思われていた時代背景のもとに生まれた句である。ただ、舌を焼くほどの「熱燗」にすればくせのある酒も気にならなくなるのは事実である。 幸い現在は、酒の質も向上し、つねに心豊かに楽しめるのは、上戸にとって誠に有難いご時勢である。

上燗やふくら味舌にまろやかに 栗山一秋